將法治精神融入文化潤疆戰略 構筑中華民族共有精神家園

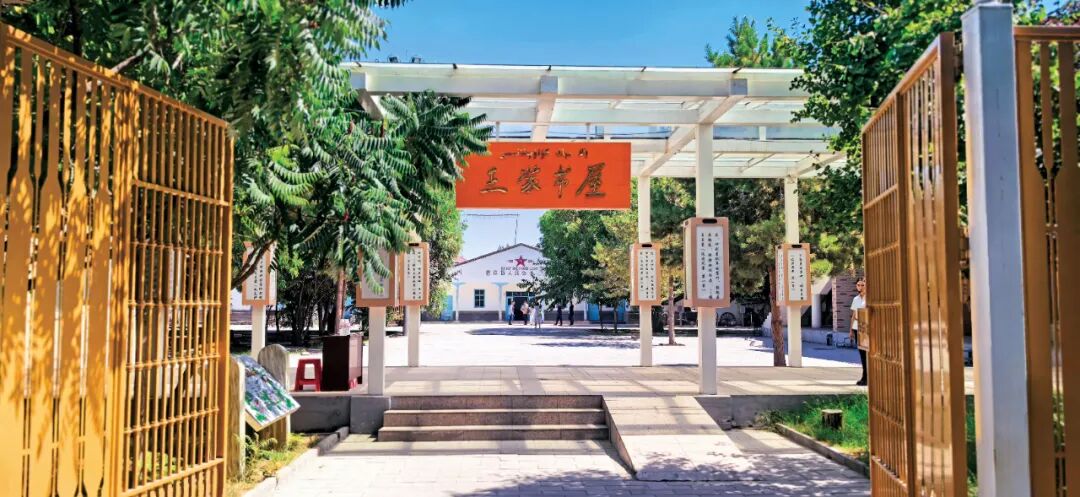

王蒙書屋?虞文梁/攝

2023年10月13日,一名網絡博主在新疆喀什地區莎車縣騎行時,在路邊碰見幾名剛放學的小學生,便隨口問他們是哪個民族。其中一名男孩兒依米然·澳布力喀斯木沒有一絲猶豫脫口而出:“中華民族。”

這個自信而響亮的回答令這位博主感動不已。這位男孩說,“自幼兒園起,學校老師就教育大家,中國有56個民族,我們都是中華民族大家庭的一員。”

中華文化是凝聚各民族的精神紐帶。新疆歷來是多民族聚居、多種文化并存地區。各民族文化長期交流交融,在中華文明沃土中枝繁葉茂。

參觀完庫爾班?吐魯木紀念館后的當地小學生圍坐一起討論繪畫觀后感手抄報?記者李天琪/攝

文化潤疆是新時代黨的治疆方略的重要組成部分,是實現新疆社會穩定和長治久安的長遠之策、固本之舉。2024年,新疆在全國平安建設考核中排名第三,公眾安全感滿意度達99.47%,位列全國第一。平安新疆、法治新疆建設的重大成就,處處彰顯著文化潤疆的深遠影響。文化潤疆為夯實民族團結的思想基礎作出了重要貢獻。

王蒙書屋:從文化地標到普法陣地

初夏的伊犁,綠意浸染著巴彥岱鎮的街巷。踏進王蒙書屋,濃郁的書香撲面而來,墻上的書摘映入眼簾。

“您的奶茶做好了,第一碗總是端在我的面前。”(摘自王蒙《故鄉行——重返巴彥岱》)這句話是作家王蒙筆下關于新疆民族團結的描述,他常說,新疆人民對他恩重如山。

1963年,他舉家從首都遷去邊疆,在伊犁市伊寧縣下屬的巴彥岱公社二大隊,一待就是16年。在這里,王蒙租住在公社農民阿卜都拉合曼老爹、赫里其罕大娘的家中,同吃同住同勞動6年。正如王蒙所說,“幾十年來我深深贊嘆于偉大祖國的民族團結與國家統一所帶來的發展、平安與友好情誼。我實際上早就嘗到了民族團結的甜頭。”

王蒙創作了《青春萬歲》《組織部來了個年輕人》等一系列富有時代氣息和民族融合特點的作品。其中,也有不少法治元素。如《中華文化:特色與生命力》一書就用專章討論“德治”需要“給予關于法律、法制、司法監督,關于規則、競爭的補充”。再如,小說《這邊風景》從公社糧食盜竊案入筆,用懸念和西域風土人情,為讀者展示了一幅現代西域生活的全景圖。

如今,王蒙書屋已經成為民族團結的文化地標,更是各民族交往交流交融和民族團結進步的展示平臺。“由王蒙工作生活地改造的王蒙書屋免費對外開放,作為鑄牢中華民族共同體意識教育陣地,疆內外游客慕名而來,年均接待量400多批次,3.6萬人次;開展研學75場次,5000余人。”伊犁州黨委政法委宣傳教育處處長苑天河介紹。

今年3月,巴彥岱派出所走進王蒙書屋,聯合社區志愿者開展普法與防騙識詐活動。王蒙書屋還與轄區中小學共建“行走的思政課堂”,定期舉辦閱讀分享、詩歌誦讀、新時代文明實踐等活動,年均開展各類活動50余場次,助推文化潤疆在基層開花結果。

長城烽燧:公益訴訟的保護

誰控制了龜茲,也就等于控制了中原與西方的交流。古代的龜茲位于新疆阿克蘇地區庫車市。它地處絲綢之路孔道,是全球連接古印度、古希臘(古羅馬)、波斯、漢唐四大文明的唯一交匯處。

早在公元前60年,西漢在西域設立西域都護府,標志著新疆正式成為中國版圖的一部分,此后歷代中原王朝都把西域視為故土并行使著管轄權。唐代安西大都護府也設置在這里。

烽燧,同烽火、狼煙,是古代重要的軍情報警系統,是傳遞軍事信息最快最有效的方法。新疆的烽燧遍布天山南北,與絲綢之路走向一致,護衛絲路暢通。

庫車市境內有22處(座)古代烽燧遺址,克孜爾尕哈烽燧是建造時間最早、保存最完好、最具有代表性的烽燧遺址。

克孜爾尕哈一詞是維吾爾語,翻譯成漢語是“紅色哨卡”的意思。它與中原烽火體系一脈相承,是萬里長城的重要組成部分,是中華民族的精神象征,具有獨特的歷史文化價值。

2001年,克孜爾尕哈烽燧由國務院公布為第五批全國重點文物保護單位,2012年被國家文物局認定為長城資源,2014年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。

但這座巍峨的古軍事建筑在歷經兩千多年的風雨洗禮后,受自然侵蝕、風化作用,南側中上部已呈凹槽狀。

“新疆檢察機關重點開展了長城烽燧保護專項,想扭轉一個傳統觀念,即認為萬里長城的西端止于甘肅境內。其實,新疆境內的和田、喀什等地區的烽燧都與之相連,成為一個整體。”自治區人民檢察院宣教處處長何海燕強調說,“長城向西延續到新疆境內,證明中華民族共同體意識在新疆自古就一直存在。”

為了讓文物說話、讓歷史說話、讓文化說話,庫車市檢察院通過與文物保護部門搭建“文物+檢察”聯動協作模式,將公益訴訟實踐轉化為預防性保護成果。

一方面,將公益訴訟檢察職能由后端向前延伸至事前預防,督促相關部門履行主體責任,對克孜爾尕哈烽燧自然風化侵蝕情況進行定期檢測和評估,及時發現和化解文物在本體安全、消防安全、應急處置等方面的潛在風險隱患,降低文物受損的可能性。

另一方面,建議地方政府和職能部門因地制宜挖掘文物價值,將文物資源優勢轉化成文化產業優勢,助推文物保護事業與文旅、教育等產業深度融合,更好滿足人民群眾多層次和多樣化的精神文化需求。

如今,長城烽燧重新煥發勃勃生機,成為一座座連接往昔與未來的文化橋梁。

手風琴樂隊:奏響基層治理文化樂章

走進伊寧市六星街社區的亞歷山大手風琴珍藏館,維吾爾族小姑娘正在演奏《我和我的祖國》,琴聲如清泉般流淌入心田。

這里活躍著一支民族團結手風琴樂隊,由維吾爾、漢、塔塔爾、錫伯、俄羅斯族等13個民族的19名樂手組成。樂隊成員互相學習借鑒,融合彼此文化,創造出更加豐富多元的藝術成果。他們多次登上央視,成為展示新疆民族團結與文化融合的重要窗口。隊員海扎托拉還榮獲“全國民族團結進步模范個人”稱號。

2019年4月,原六星街、賽里木、科切奇扎爾三個社區合并,成立了新的六星街社區。成立之初,社區流動人員多、出租房屋多、矛盾糾紛多,就業人員少、經濟收入少,工作千頭萬緒。社區黨支部積極探索,創新實踐社區民族工作新方法,建立了“支部+中心+網格+黨員(聯戶)+居民”五級聯動體系,并重點融入了民族團結元素。

六星街社區黨支部組建了13支由各民族群眾組成的業余文藝隊,開展民族團結主題活動280余場次,開展讀書會、經典誦讀、紅歌傳唱等活動165場次,在潤物細無聲中鑄牢中華民族共同體意識。

社區黨支部書記迪達爾·庫鈉依說:“從空中俯瞰,六星街6條巷道緊密相連,延展會聚至中心廣場,整個街區猶如一顆鮮艷飽滿的石榴,生活在這里的13個民族3500名居民就像石榴籽一樣緊緊抱在一起。”

2024年9月,在全國民族團結進步表彰大會上,伊寧市解放路街道六星街社區黨支部榮獲“全國民族團結進步模范集體”稱號。這一榮譽既是對社區工作的肯定,也是文化潤疆戰略在基層治理實踐的鮮活例證。

馬蘭精神:文化認同的標識

有個地方叫馬蘭!有種精神叫馬蘭精神!

馬蘭,曾是一個在地圖上無法找到的神秘地方,是位于新疆“死亡之海”羅布泊西北方的我國唯一核試驗基地。在這里,誕生了新中國的第一顆原子彈和第一顆氫彈;在這里,完成了我國歷史上的全部45次核試驗;在這里,我們一次又一次地挺起了民族脊梁。

馬蘭精神是“兩彈一星”精神的重要組成部分。馬蘭精神不僅是黨的精神、國家的精神,同樣也是跨越民族、推動民族大團結的寶貴精神財富和不竭動力源泉。除了我們耳熟能詳的馬蘭花、核輻射偵察先鋒連、夫妻樹等故事外,還有包括“牧民七遷”在內的各民族大團結堅定支持祖國核事業發展的感人故事。

為支持國防建設和生態保護,自1960年起,和碩特部落的后裔——和碩縣乃仁克爾鄉的牧民們,不惜一切騰出祖祖輩輩生息繁衍兩百多年的草場和熱土,前后進行長達48年的7次搬遷。

2007年,為了保護生態和提高牧民的生活質量,巴音郭楞蒙古自治州黨委采取“人畜下山來,綠色留高原”等號召,投入1066萬元實施乃仁克爾鄉異地搬遷脫貧工程項目,后又從烏什塔拉回族鄉劃撥390畝行政區劃土地和8000畝宜耕地,新成立了烏勒澤特村。

今天的烏勒澤特村,游牧文明與現代文明在此交融,民族特色村寨示范村、全國最美鄉村建設等工程,讓牧民們過上了現代、文明、舒適的幸福生活。

如果說兩百多年前和碩特先遣部隊歷經千難萬險從伏爾加河流域進行大遷徙,叫思鄉回國;那么,這歷時近半世紀的7次搬遷,就叫團結愛國。這也是馬蘭精神和中華民族共同體意識的集中體現。

近年來,和碩縣大力弘揚馬蘭精神,依托和碩縣委黨校,大力建設馬蘭干部教育培訓基地,于2022年5月正式列入自治區干部教育培訓基地備案目錄。

和碩縣委黨校講師、行政辦主任桑文介紹說,縣委黨校聯合州黨校開發了以傳承弘揚馬蘭精神為主線的“六個系列”“九個一”精品課程和教學資源,編制《功勛馬蘭》教材,精心組織拍攝以程開甲、林俊德等馬蘭功勛人物為主題的系列專題微黨課,其中“共和國的馬蘭”“馬蘭精神”系列等6部微黨課在共產黨員網展播。同時,打造16個現場教學點與5條路線,形成“理論+現場+體驗”模式,2025年上半年承接87期3376人次培訓。

馬蘭精神既體現在核試驗基地的沉默堅守中,也閃爍在烏勒澤特村新居的燈火里。這種精神始終是文化認同的鮮明標識。

健全文化潤疆制度機制

過去幾十年來,黨中央以及新疆維吾爾自治區黨委和政府不斷加強法治文化建設,加強文物和文化遺產保護利用,引導干部群眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。

在立法方面,除了國家層面的《中華人民共和國文物保護法》和《中華人民共和國非物質文化遺產法》等法律法規,新疆還出臺了一系列地方性法規。2008年出臺《新疆維吾爾自治區非物質文化遺產保護條例》,2010年《新疆維吾爾自治區維吾爾木卡姆藝術保護條例》頒布實施。

2015年12月,《新疆維吾爾自治區民族團結進步工作條例》通過,強調牢固樹立“國家意識、公民意識、中華民族共同體意識”“加大各民族優秀文化遺產、傳統古村落保護力度”“支持各民族優秀文化傳承、發展”。這是國內首個全面推進民族團結進步事業的省域立法探索。

今年5月1日,《新疆維吾爾自治區瑪納斯非物質文化遺產保護條例》施行,這是自治區非物質文化遺產創造性轉化和創新性發展的又一重要立法。

通過制度機制創新,文化潤疆正從“有形覆蓋”向“有效覆蓋”轉變,為鑄牢中華民族共同體意識提供持久精神動力。

文化潤疆作為新時代新疆工作的思想根基,正是通過潤物無聲的方式,將中華民族共同體意識植入各族群眾心靈深處。唯有將法治精神融入文化血脈,方能讓中華文明之花在天山南北常開長盛。

(“新疆維吾爾自治區成立70周年民主法治建設成就與展望”系列報道之三|將法治精神融入文化潤疆戰略構筑中華民族共有精神家園)

文/虞文梁

來源:《民主與法制》周刊2025年第35期