法·畫 | 八旬老人魏德友,守邊六十載,終生愿做“活界碑”,他說:“守邊,是最好的養老”

他!她!他們!

他,“七一勛章”獲得者,習近平總書記曾為其授勛。在新中國成立75周年之際,他已守邊60載。

60年來,他放牧巡邊,在173號界碑邊防線巡視行程20多萬公里,相當于繞赤道5圈,被稱為邊境線上的“活界碑”。

如今,魏德友已步入耄耋之年,有人勸他該養老享清福了,他卻說:“守邊,是最好的養老。”

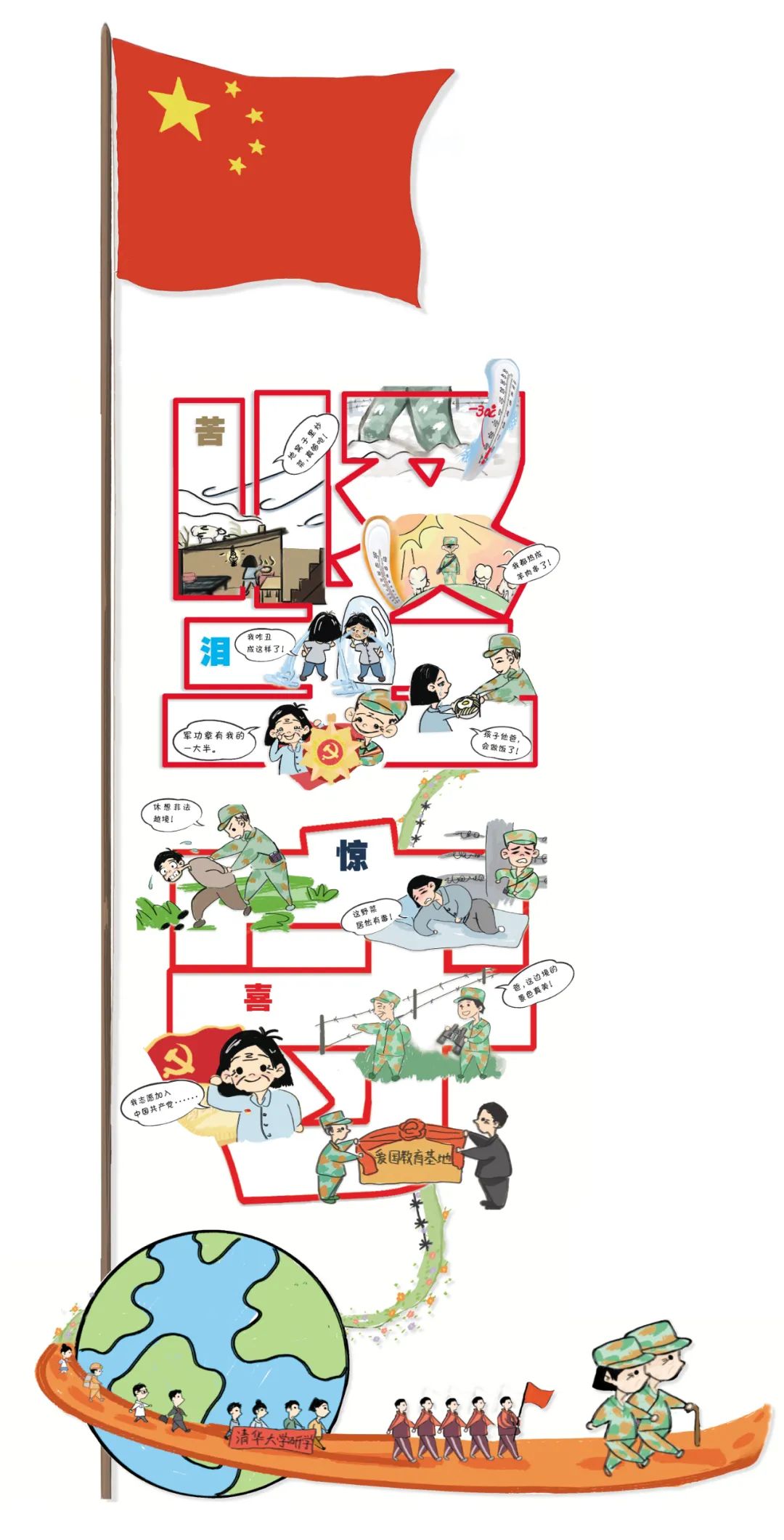

魏德友生活在中哈邊境的薩爾布拉克草原,方圓幾十里無人煙,其位于西伯利亞冷空氣南下的必經之地,小風天天有,大風飛沙石,冬天滴水成冰,夏季蚊蟲肆虐。面對這樣惡劣的環境,是怎樣的意志和情懷讓他在這里堅守,并終生愿做“活界碑”呢?

魏德友說:“來到邊關第一天起,我就下決心要干到走不動。即使有一天眼睛閉上了,也要埋在這兒,永遠地守護祖國的這片邊疆……”

60年,在時間長河中只是彈指一揮間,但在魏德友的人生里卻是最厚重的一本書,書中記錄了他從青春少壯的山東小伙子,變成步履蹣跚的八旬老人;記錄了他頂風冒雪巡視邊防線上的每一寸土地、遇到的每一次驚險;記錄了他奮不顧身堵截臨界牲畜數萬只,勸返和制止臨界人員千余人次……

她,魏德友守邊歷程中最重要的人——妻子劉景好。她是妻子,更是戰友,因為她的付出,他們的家成了“不換防的夫妻哨所”。

當劉景好問丈夫軍功章是否有她一半時,魏德友的“哪止一半!一大半!”的回答,頓時讓她淚奔。

這淚是喜極之淚。60年來,她在邊卡承受的苦累險驚,早已模糊,但有些場景終究是刻骨銘心的:

剛到邊關不久,她從戰士整容鏡中看到自己粗糙的丑樣時,難過地大哭起來:“俺咋變成這模樣了?”后來,眼淚哭干了,她也默認了這個模樣。

到邊關半年,碰上斷糧,她挖野菜充饑,誤把毒草當成野菜,食用后肚子疼得直打滾。丈夫去巡邊,直到深夜仍不見身影,她急得滿屋子團團轉。半夜,他才回家,原來中毒暈了過去,醒來后忍著腹痛繼續去巡邏了。

1989年,隆冬的一個深夜,看到外面風雪肆虐,丈夫仍沒回來,她沿路尋找,邊走邊扯著嗓子喊,摔倒了爬起來,見到了他時,她淚流滿面。

……

后來,孩子們大了,各奔前程,她便每天隨他一起巡邊、放牧,每天升起鮮艷的五星紅旗。

他與她,約定永遠守護好祖國的這片邊疆。他60歲出頭時,邊防部隊的首長動員他退休,這時他可以回老家了,且能獲得一份國家補貼的“安家費”,無論兒女們怎么懇求,他都不為所動。

“這里是國家幾千里的邊防線,要想讓大家安寧,就得有人在這兒守好門。”這句話擲地有聲又直抵人心,他與她守邊的決心更加堅定,二女兒魏萍也決定與父母一起守護這片疆土。

他們:5名清華大學研究生來了,中國藥科大學、陜西師范大學社會實踐的師生來了,各單位的主題黨日在這里開展……魏德友的家成為“愛國守邊”的教育基地,前來參觀學習的人絡繹不絕。

今年,他84歲了,但沒有給自己“減壓”,該出巡的從不含糊,該升國旗的從不落下……

今年,她83歲了,成為一名預備黨員,她自豪地說:“我現在也是一名共產黨員了!”

60年,魏德友夫婦用堅實的足跡和堅如磐石的意志寫下了守邊的史詩;60年,又是一個新的起點,他與她,繼續在守邊的路上前行……