榜樣的力量|全國模范人民調解員李樂:調解,要與當事人共情

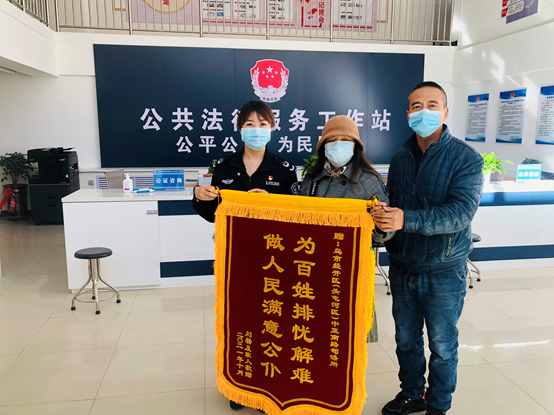

近日,司法部印發決定,授予299個人民調解委員會“全國模范人民調解委員會”稱號;授予999名人民調解員“全國模范人民調解員”稱號。

今天,為您分享“全國模范人民調解員”、烏魯木齊市經濟技術開發區中亞南路街道人民調解委員會調解員李樂的故事。

視頻制作:如歌

“調解,更多的是要學會換位思考,盡量做到與當事人共情。”

——李樂

李樂,今年38歲,是烏魯木齊市經濟技術開發區中亞南路街道人民調解委員會調解員。

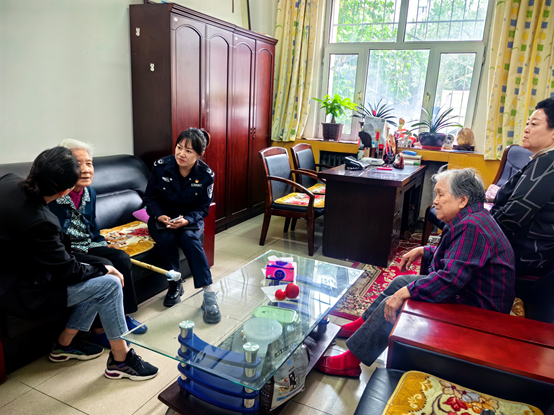

2014年,李樂剛剛調到中亞北路街道司法所,正巧,來自經開區(頭屯河區)信訪局的“訪惠聚”工作隊入駐喀什西路社區,他們依據工作特點建立了“司法信訪惠民工作室”,將法治宣傳、矛盾調解、法律援助等功能融為一體,并有了信訪接待員值班制。李樂開展工作后,探索出“民為基礎,以細節守民心;法為基礎,以專業為導向;心為基礎,以真誠換理解”的處理矛盾糾紛工作法,善用、巧用“人民調解+法律援助”調解模式,堅固了“司法惠民工作室”,打造了“黨員老兵調解工作室”。

2020年以來,李樂參與調解的矛盾糾紛案達百余起,其中疑難復雜糾紛20余起,調解成功率達98.5%以上。

“調解這桿秤,有溫度,更有力量!”

2022年4月15日,中亞南路片區一警務站接到報警:居民孫某梅等二人與轄區某餐廳老板因勞動報酬糾紛引發口角繼而發生肢體沖突。因一方當事人是退役軍人,警務站將此糾紛移交給了“黨員老兵調解工作室”。

經了解,退役軍人孫某全2021年10月受聘當事餐廳做面點工,雙方簽訂了勞動合同。不到三個月,孫某全被查出身患惡性腫瘤而住院治療。

餐廳方面認為,孫某全沒有履行規范的書面請假手續,且餐廳出于人道主義同意了為孫某全多繳三個月社保的請求,并且召集餐廳員工為其捐款。期間,餐廳多次以短信、電話的方式通知孫某全來餐廳簽訂解除勞動合同協議書,但病情惡化中的孫某全未做回復。于是,餐廳于2022年3月22日,登報解除了與孫某全的勞動關系。

孫某全方認為,餐廳單方面解除勞動合同,且拖欠支付其正常上班間16天的工資,嚴重侵犯了自己的合法權益。

接案后,李樂帶著“黨員老兵調解工作室”人員立即研究調解方案,并開展調解。因餐廳方不同意調解方案,第一次調解以失敗告終。李樂不放棄,在之后的幾天內,調解工作一直在“背靠背”地耐心進行中。但因雙方各持己見,無法達成一致意見。

在事態無進展的情況下,調解室決定通過人民調解與法律援助相結合的方式,引導孫某全走仲裁、訴訟途徑。

在李樂一步步地耐心指導下,孫某全的委托代理人孫某梅完成了法律援助申請表、勞動仲裁申請書的填寫、并成功申請了法律援助。

案件進入仲裁程序后,李樂并未放手,時刻保持著與孫某梅和委派的援助律師的聯系。

“盼了這么久,就盼來了這個結果?”2022年7月5日,孫某梅氣沖沖地將仲裁裁決書甩在李樂的桌子上。因為證據材料的不完備,仲裁結果與孫某梅的預期相差甚遠,她萌生了上訪的想法。

基層調解不就是為了矛盾不推脫、不上交嗎?李樂再次開啟“苦口婆心”勸說模式,一邊安撫孫某梅的情緒,一邊從法律法規、證據材料等方面為其分析裁決結果,告知其如果不服還可以繼續向基層人民法院起訴。

就在孫某梅準備繼續走訴訟程序時,孫某全卻因病情惡化于2022年7月10日離世。孫某全的病逝使這起糾紛的解決變得更加復雜,因為作為前妻的孫某梅已不再是孫某全的法定繼承人,孫某全80多歲的父親在甘肅老家,他的兩個孩子都未成年,要在起訴期內補充完整起訴所需的證據材料……這些復雜的事情讓孫某梅不堪負重,情緒越發急躁,她計劃回老家奔喪期間唆使親友來烏到相關部門上訪,非鬧出個結果不可。

李樂得知這一情況后心急如焚,她一邊天天微信、電話聯系孫某梅,安撫情緒、做心理疏導,另一邊協同專業律師遠程指導孫某梅在孫某全的老家取得了孫某全的親屬關系證明、孫某全父親的授權委托書等一系列手續材料。

“感謝你這么為我們著想,以后怎么做,我就聽你的!”就在這一點一滴的付出中,李樂換得了孫某梅的信任,同意處理完喪事后繼續通過調解方式解決問題。

2022年7月28日,“黨員老兵調解工作室”里說的每一句話都體現著“共情、講法、說理”,在幾輪的“背靠背”“面對面”調解后,雙方當事人終于相互退讓,形成了調解協議,握手言和。

至此,這起糾紛歷經了三個月的調解、仲裁、再調解過程,終于劃上了圓滿的句號。

“調解的是漏水糾紛,愈合的是情感傷痕”

這是李樂接下的一個持續了8年的糾紛。

2012年,李某夫婦在某小區購買一套二樓房屋。2年后,他們發現衛生間屋頂出現漏水,夫婦倆與三樓住戶劉某協商多次,劉某曾砸開封閉主管道的磚墻進行了檢修,也重做了防水,但漏水問題依然存在。劉某認為問題不在他家,也不再理會樓下如何叫苦。后來,李某因懷孕、生子,干脆搬了出去,問題就這么擱置下來了,直到2021年夏,李某又搬回來住,問題才又重新提了出來,鄰里間也因此有了芥蒂。

李某找到了司法所,“那得徹底解決啊!”李樂立即協調社區包戶、物業和律師前往兩戶人家實地調查,主持了兩場現場調解會,制定了具體的調解方案:由三樓負責打開二樓衛生間吊頂,并且拆除自家封閉主管道的磚墻,物業公司找出漏水點后進行維修,費用由三樓住戶和物業公司共同分擔。

一番查找后,終于找到了恰巧“藏”在樓板中間的漏水點。經過1個月的跟進,三樓業主和物業公司將漏水管道修繕完畢,并重新做了防水,二樓衛生間終于不再漏水了。

樓上樓下的鄰里關系也在這次管道的修復中得到了修復,他們一起來到司法所表達謝意,李某握著李樂的手說:“特別要感謝您刨根問底的堅持,如果當年我們這么做,問題可能早就解決了。”

李樂感悟

在網絡發達的今天,“小”糾紛沒有化解在萌芽狀態,就容易引起更大的矛盾和不良社會效應。我們必須及時為群眾“解小憂、排小難、辦小事”,以細節守住民心,想群眾所想,急群眾所急,努力爭取“小事不出社區,大事不出街道,矛盾不上交”,用心厚植一方平安根基。

調解這個工作就是跟人打交道,有句很經典的話,世界上最難的兩個事情,一個是把自己的思想裝到別人的腦袋里,一個是把別人的錢裝到自己的口袋里。而調解工作就屬于把自己的思想裝到別人的腦袋里那種,你說難不難?但既然選擇了做調解工作,難也不要怕、不要推,不要一看關系復雜,金額多,就推到別處,或者直接勸人去走訴訟。關鍵是我們是否盡了最大的努力先調,實在調解不成,就在職責范圍里給予最多的幫助。

凡事站在當事人的角度去考慮,就能做到急人之所急、盼人之所盼,這就是我們調解工作要堅持的“共情、講法、說理”的原則。

李樂率領團隊用一次次的成功調解,詮釋了何為調解工作,用一聲聲溫柔的話語,讓有棱角的法律像春雨般滲入雙方當事人的心田。期盼,百姓身邊能有更多如李樂一般的人民調解員。