- 當(dāng)前位置:

- 新疆平安網(wǎng)>

- 看點>

- 正文

王炳堂的筆記本價值920萬元

“俺們是來送錦旗的,咱民警真是好樣嘞!真中!”10月4日,四位務(wù)工人員滿面春風(fēng),舉著四面嶄新鮮艷的錦旗來到新疆出入境邊防檢查總站塔城邊境管理支隊奇巴拉尕什邊境派出所,河南籍務(wù)工人員劉大哥拉著民警王炳堂的手激動地說著感激的話,感謝民警們幫他們討回工錢,眾人在歡聲笑語中合了一張影。

今年28歲的王炳堂是奇巴拉尕什邊境派出所的一名民警,別看他年紀(jì)輕輕,可是辦事老道,服務(wù)群眾上心,同事們對他的評價是“讓人放心”,群眾則豎著大拇指說他是“老百姓的貼心人”。

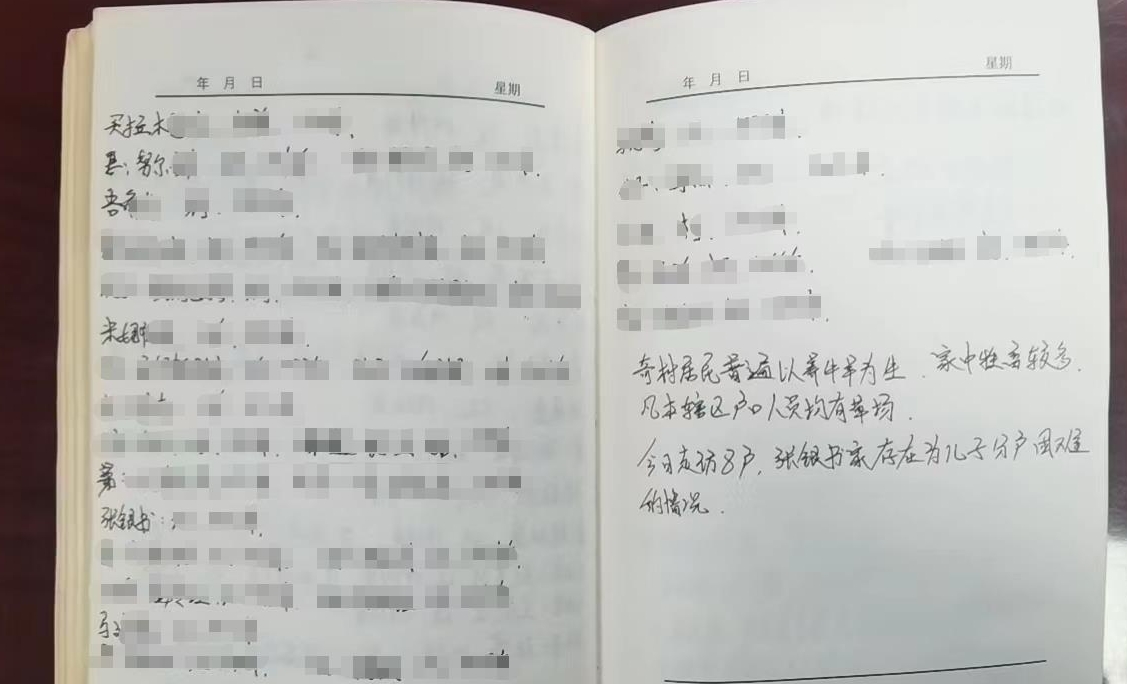

王炳堂有個“價值不菲”的筆記本,熟悉他的人都知道,每次外出執(zhí)勤時,他總會隨身攜帶。

在筆記本上,筆者看到這樣的記錄:段愛國(化名)來疆打工,勞務(wù)公司欠薪兩萬八千元,討要無果;宋彥華(化名)來疆打工,87歲的父親有腦血栓后遺癥,著急住院,勞務(wù)公司欠薪兩萬元,討要無果……

“別小看它,關(guān)鍵時刻作用大著呢。”王炳堂說。

2021年5月,轄區(qū)群眾李東(化名)報警,要求鄰居汪建(化名)賠他的煙囪。原來,前日大風(fēng)將汪建家屋后的大樹樹枝刮斷,砸壞了李東家的煙囪,李東要求汪建賠,可是汪建認(rèn)為那是風(fēng)刮壞的,與自己無關(guān),不肯賠償。王炳堂與同事經(jīng)過一個小時的勸解,最后汪建同意賠償李東200元做為修繕煙囪的費用,但對李東要求自己親自去修的事兒沒有表態(tài),只是當(dāng)場給了錢,李東接過錢也沒多說什么。

事情本來到這里就結(jié)束了。兩周后的一天,王炳堂查看筆記本時看到記錄,想起了這件事,便給李東打電話詢問煙囪修復(fù)情況,誰知李東說:“汪建不親自給我修,那可不行!”

王炳堂和同事帶著工具再次來到李東家,先把煙囪修好,又把李東和汪建叫到了一起。

“‘千里修書只為墻,讓他三尺又何妨’,你們聽過這個故事嗎?”看著兩人有點尷尬,他對汪建說:“你不賠償當(dāng)然是你不對,風(fēng)是天上來的,樹卻是你家的。”緊接著,他又對李東說:“可是他賠償了你還要求他親自去修,就不合適了。遠(yuǎn)親不如近鄰,你們敞開真誠的心扉對待他人,才會得到一份回報。”聽完王炳堂的話,兩人都羞愧地低下了頭,握手言和。

像這樣的故事還有很多。今年,已有些破舊的本子上依舊密密麻麻記錄著群眾的大事小情,其中幫群眾挽回財產(chǎn)損失的就有24件,涉及413名農(nóng)民工的920萬元“血汗錢”。

9月2日,奇巴拉尕什邊境派出所接到一起矛盾糾紛警情。某勞務(wù)公司欠40余位工人的工資,王炳堂與同事了解清楚情況后,帶著工人代表驅(qū)車來到勞務(wù)公司,講道理、講法律,希望他們盡快支付工資。可是勞務(wù)公司“油鹽不進(jìn)”,無奈之下,他們只好聯(lián)合市場監(jiān)督管理局的工作人員一起為工人討要工錢。最終,該公司答應(yīng)將賬務(wù)核算清楚之后發(fā)放工資。

“你們啥時候發(fā)錢,我們警察啥時候走。”就這樣,王炳堂與同事向派出所報告后,買了一箱泡面一箱水,住下了。

白天,他們和勞務(wù)公司一起核算每一分錢,晚上職員下班后,王炳堂和同事就睡在勞務(wù)公司的辦公室。兩天后,40名工人兄弟領(lǐng)到了120余萬元工錢,不差一分一厘。后來,就有了文章開頭的一幕。

面對群眾的感謝,王炳堂總是笑笑說:“我們就是為人民服務(wù)的,有事兒找民警就對了!”

這兩天,王炳堂又屯了些筆記本和筆。

“這些筆記本上記錄著我從警的初心。”王炳堂說,“只有真正把老百姓放在心上,老百姓才能把你記在心里,要真正設(shè)身處地幫助老百姓解決困難,把百姓當(dāng)親人。”

參加工作十一年時間,兩千七百多個日子里,王炳堂與同事們先后幫助過數(shù)千名群眾,奔波了數(shù)萬里路。王炳堂那幾本小小的警務(wù)筆記,記錄的這些“雞毛蒜皮”的小事兒,不知暖了多少老百姓的心。