嘿!你在微信群罵人被起訴了……

你知道嗎?

微信群“干仗”可能會招致官司

……

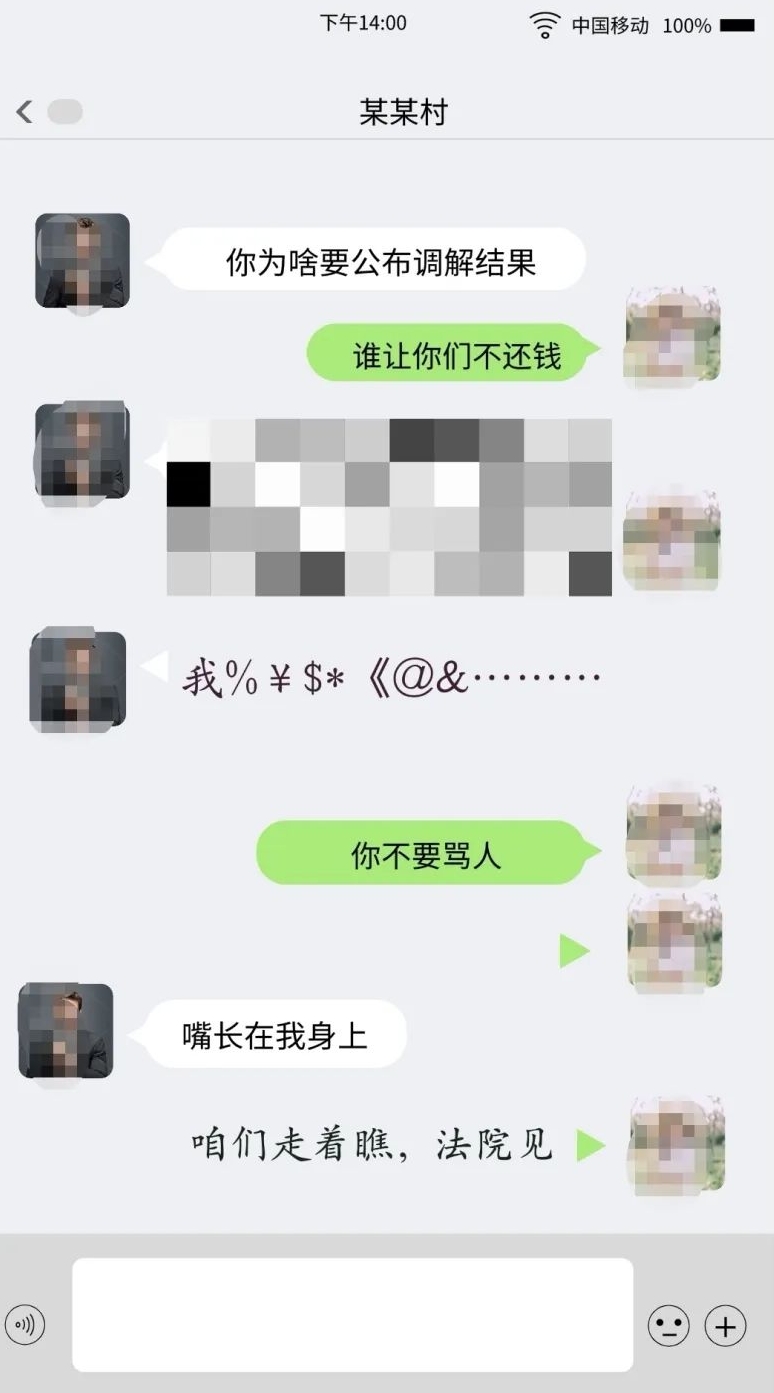

“黃法官,現在想來,那時候太沖動了,確實不應該在微信群里罵人,既顯得沒素質,還在村里造成不好的影響……”9月2日,當塔城地區額敏縣人民法院行政庭副庭長黃寶珠電話回訪當事人馬某時,馬某的臉瞬間紅到了脖子根。

今年6月的一天,額敏縣某村的村民群可是“炸了鍋”。

“起因是一筆民間借貸。”黃寶珠介紹,馬某和王某曾向馬某某借款10萬元,可到了還款時間,兩人遲遲不提還款的事,馬某某再三催要,總被二人以不同的說辭推脫,為追回自己的錢,馬某某無奈之下來到額敏縣人民法院申請強制執行,最終雙方達成和解。

和解達成并不意味著立馬還錢。

馬某和王某還是沒有按照和解協議還款。“你困難的時候我仗義出手,我用錢的時候你倆裝聾作啞。”一氣之下馬某某將執行和解書的內容發至村委會聯系微信群中,當極愛面子的馬某和王某看到后,立即要求馬某某撤回,并在微信群里開始爭吵,互相攻擊,聊天的“尺度”和激烈程度逐步上升。

村黨支部書記和村委會主任一看群里火藥味升級,連忙打電話勸阻,可正在火頭上的三人根本勸不住,反而轉戰個人微信繼續展開辱罵,言語粗俗不堪。

微信群“干仗”事件在村里鬧騰了幾日后,村民們各忙各的,也逐漸忘卻此事。經過馬某某申請強制執行,10萬元也被順利討回。

然而,一個月后,馬某和王某又收到了馬某某的起訴書。

錢都還了,這咋還沒完了?兩人一頭霧水來到法院,才知道馬某某這次起訴是因為上次在微信群里“干仗”的事。馬某某向法院提起訴訟,要求馬某和王某在群里公開賠禮道歉。

“三人有很大的怨氣,還是因為微信群罵人的事。”黃寶珠告訴記者,根據法律規定,調解書等沒有列入互聯網的公開范圍,也就是說,個人不得私自公開調解書內容。

“他們罵人不對,你私自把調解書發在微信群里也不對……”經過3個多小時的調解,法官耐心聽取雙方訴求,積極疏導對立情緒,并針對每個人存在的具體情況分別對當事人進行釋法析理,從建立友好和諧鄰里關系的角度出發,苦口婆心勸解雙方換位思考、互諒互讓。

功夫不負有心人,最終,經過法官動之以情曉之以理的勸說,雙方都認識到自己的錯誤并當庭達成調解協議,在微信群里互相賠禮道歉。至此,一起名譽權糾紛案件終于順利解決。

法官釋法:

民法典規定,任何組織或者個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權;任何組織或者個人不得以刺探、侵擾、泄露、公開等方式侵害他人的隱私權。

“在微信群、朋友圈等平臺辱罵他人,一方面可能侵犯他人名譽權,另一方面還可能泄露他人隱私。”法官黃寶珠介紹,以上行為都是對他人人格權的侵害,可能會承擔民事、行政甚至刑事責任,嚴重的可處三年以下有期徒刑。黃寶珠也提醒,對于受到辱罵的人,應當注意證據收集和保存,例如將電話錄音、微信聊天記錄進行備份等。