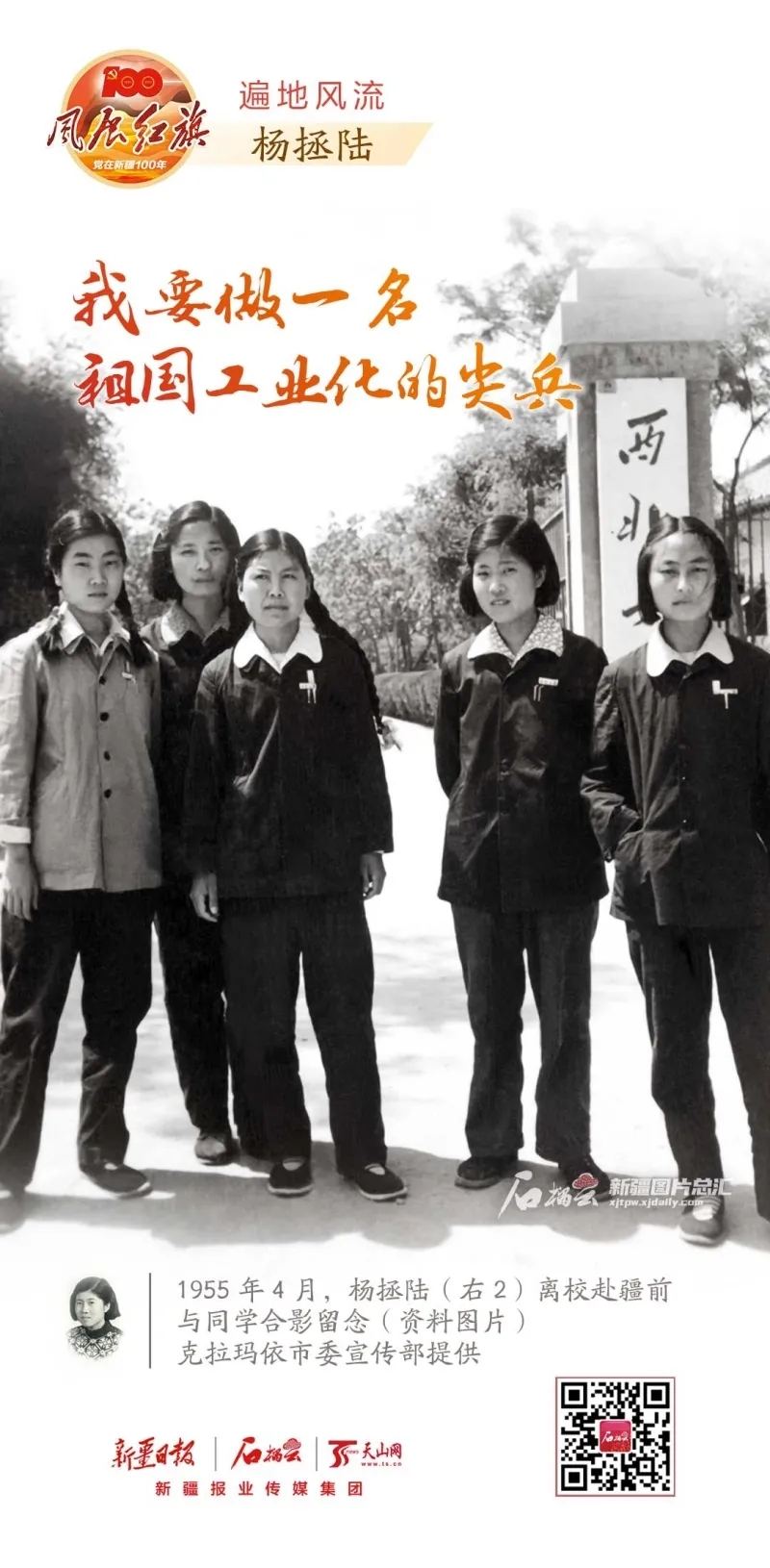

黨在新疆100年·遍地風流 ②丨楊拯陸:我要做一名祖國工業化的尖兵

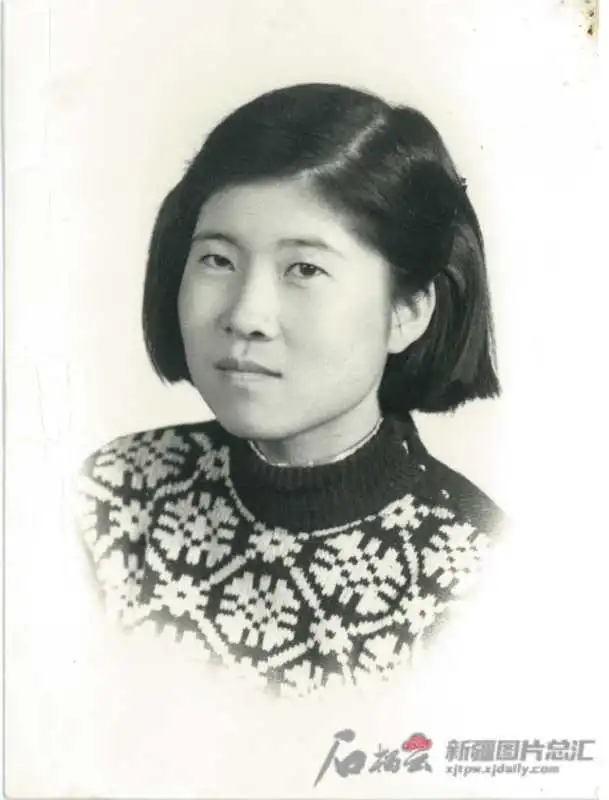

【人物檔案】楊拯陸,生于1936年3月12日,是著名愛國將領楊虎城將軍的女兒,1954年加入中國共產黨,畢業于西北大學石油地質系,是新中國第一批地質專業大學生。畢業后她志愿到新疆工作,參加石油大會戰。1958年9月25日,楊拯陸帶隊在新疆三塘湖盆地進行石油地質勘探時,遭遇寒流襲擊,不幸犧牲。

“我是黨員,我不需要照顧,我要去最艱苦的野外鍛煉和學習。”——楊拯陸

在新疆三塘湖盆地、吐哈油田所在地,有一個含油地質構造,被中國地質學會命名為“拯陸背斜”。之所以這樣命名,是因為這里曾經是楊拯陸工作過的地方,也是她為祖國石油地質勘探事業而犧牲的地方。

2008年11月28日,在楊拯陸烈士犧牲的地方,吐哈油田公司隆重舉行楊拯陸銅像落成典禮。銅像總高度3.78米。其中,人像高2.2米,寓意楊拯陸犧牲時年僅22歲;基座高1.58米,寓意楊拯陸犧牲于1958年。每年的9月25日,銅像前擺滿鮮花,當地的人們以這種方式表達著對烈士的追思和緬懷。

如今,吐哈石油人踏著楊拯陸的足跡,在三塘湖地區先后發現了牛東、石板墩等4個含油區塊,已累計發現石油儲量2.6億噸……

將門虎女來邊疆

“在我隊工區中……八道灣層中的大片油浸砂巖都發育在底部,這些油氣顯示都有力地說明了平地泉層是一個生油層,這套巖性可以與南緣油頁巖層對比,這就是說這一套在生油上(是)有巨大價值的地區……”

2021年4月5日,記者把上述文字轉發至中國石油新疆油田分公司勘探開發研究院勘探研究所副所長卞保力,請他從專業角度對這段記錄做一評價。

卞保力很快給出了回復:這是一份非常久遠的油氣資源生油層評價,能看出記錄者有非常強的專業素養,即使放在今天,對頁巖油的勘探發現依舊有一定的指示作用。

卞保力的判斷沒錯,這份評價距今已有63年。

這份文字記錄,摘自楊拯陸1958年1月28日擬寫的克拉美麗紅山區地質總結報告。

1936年,楊拯陸出生的那一年,父親楊虎城與張學良為拯救中華民族于危難之中,毅然發動了震驚中外的“西安事變”。第二年5月,楊虎城與妻子受蔣介石之逼出國“考察”。楊拯陸和三個姐姐被寄養在外祖母家,隱姓埋名,東藏西躲,在恐懼中度過了她們的幼年和少年。

1953年,楊拯陸高中畢業后考入了西北大學石油地質系。進入學校后,她了解到新中國建設最大的困難就是缺乏資源,而尋找資源最急需的就是地質人才,這堅定了她獻身祖國石油事業的決心。由于各方面表現突出,入校的第二年,楊拯陸就加入了中國共產黨。

今年87歲的李溪濱,還記得在西北大學與楊拯陸同窗兩年的點點滴滴:“學習特別好,對人特別熱情,是我們的團支部書記……”

大學畢業時,許多同學都認為楊拯陸作為名將的后代,加之本人各方面表現突出,留在西安甚至到北京等大城市工作都是可能的事。然而,楊拯陸卻堅決地選擇了前往最艱苦的新疆工作,后被分配到了新疆石油管理局。

1955年7月的一天,一輛卡車從西安駛出,一路向西。卡車上,楊拯陸和李溪濱等十幾名畢業生一路唱著歌兒,向著新疆奔去……

我是黨員,不需要照顧

李溪濱說,來到新疆石油管理局后,局領導準備將楊拯陸留在機關地質科工作。

但楊拯陸得知這一消息后,立即找到局領導,堅定地說:“我是黨員,我不需要照顧,我要去最艱苦的野外鍛煉和學習。”局領導見她決心已定,只好同意了她的要求。

李溪濱說,楊拯陸的選擇在同學中引起了很大震動,也堅定了同學們干好工作的信心。

隨后,楊拯陸去了安集海野外地質勘探隊實習,實現了她上大學時,在《陜西日報》上發表文章所寫的“我要做一名祖國工業化的尖兵”的夢想。

地質勘探隊的工作非常辛苦,每天都在野外工作,風餐露宿。楊拯陸所在的地質勘探隊工作的區域,處在準噶爾盆地邊緣的戈壁灘上,那兒荒無人煙,許多地方都沒有水,夏天炎熱,整個戈壁就像一個大蒸籠,氣溫常常都在40攝氏度以上。到了晚上,又寒氣逼人,還要穿棉襖。到了冬季,更是異常寒冷。

在這樣極其艱苦的環境中工作,楊拯陸從來沒有喊過一聲苦和累。

1957年,楊拯陸擔任了117地質勘探隊的代理隊長。當時,117隊擔負著克拉瑪依地區的石油勘探任務。

她常常把困難和危險留給自己。一次,她和隊友騎馬到野外去勘探,因路途很遠,當天無法回到地質隊大本營,只好就地尋找了一個山洞住下。夜幕降臨,遠處傳來了陣陣狼嚎聲。為了安全,他們撿了一些樹枝將洞口堵住。半夜里,狼嚎聲越來越近,楊拯陸沒有叫醒同伴,自己點燃草把扔出洞外,就這樣過一會扔出一把。到了天亮,她叫醒同伴出洞一看,地上到處是狼的爪印,此時,他們才發現,昨夜正好住在狼窩里。

為了找石油 革命加拼命

“一個小姑娘,渾身總有使不完的勁。”雖然共事不到一年,但周則明很佩服隊長楊拯陸。

1958年,106地質勘探隊組建,楊拯陸擔任隊長。不久,周則明來到106隊工作。

同年,106地質隊奉命前往三塘湖地區,工作任務是完成1:10萬比例尺的地質普查。

為了完成任務,本決定在9月結婚的楊拯陸推遲了婚期。

三塘湖位于哈密以北,中蒙邊境線以南的阿爾泰山和天山之間,環境惡劣,氣候多變。

周則明記得,106隊初到時,一場大風,把他們新領的帳篷撕成了碎條。在如此惡劣的環境中,如何完成這個高指標任務?楊拯陸說出5個字:革命加拼命。

為了趕進度,楊拯陸將隊員們分成幾個組同時進行,天黑了,就在那兒就地宿營,連干幾天之后才回營地。吃喝就三樣,饃饃,咸菜和水。

到了1958年9月25日,離中秋節還有2天,三塘湖地質普查接近尾聲。

這天早晨,106隊在隊部集合,楊拯陸安排大家按東西方向分四個組進行收尾工作,周則明和楊拯陸分別往東北和東南方向。

“分開時,我們約定,晚上早點回隊部過中秋節。”周則明說。

讓周則明沒想到的是,出發時晴空萬里,到了下午,狂風夾著雨雪突然朝他們襲來,氣溫驟降至零下20多攝氏度。

夜幕降臨了,回到營地的隊員們發現隊長沒回來,開著汽車冒著狂風暴雪到處去尋找。夜里,隊員們又燃起篝火,給楊拯陸指示方向。然而,一切都無濟于事。

第二天,在距離隊部不到2公里的地方,隊員們找到了楊拯陸的遺體,發現她俯臥在一道冰雪覆蓋的斜坡上,兩臂前伸,十指深深地插在泥土里。在她的懷里,揣著一張新繪的地質圖……

看到這個場景,隊員們淚如雨下。

楊拯陸犧牲后,黨組織追認她為“黨的優秀兒女,知識分子的優秀代表,堅強不屈的模范共產黨員”光榮稱號,并追認為革命烈士。

1982年,中國地質學會把楊拯陸勘察的三塘湖盆地的一個含油地質構造命名為“拯陸背斜”,以表彰她對中國石油地質勘探事業的貢獻,以及大無畏的犧牲精神。