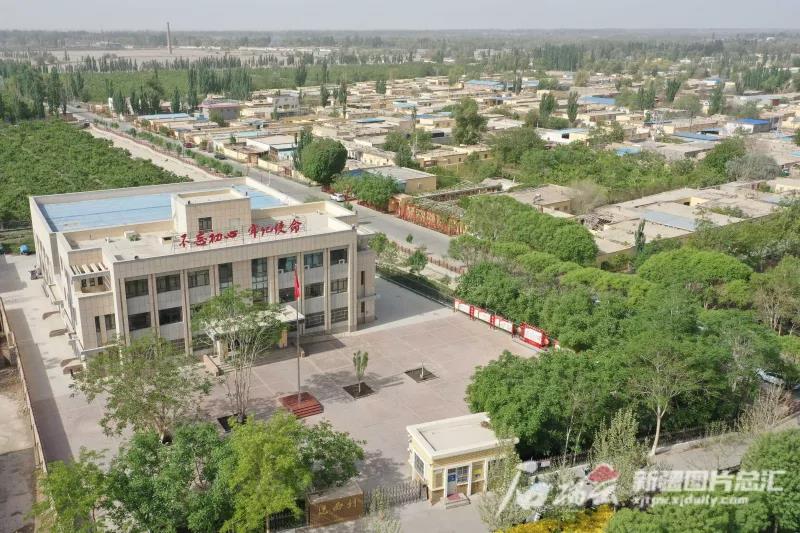

黨在新疆100年·紅色印記?丨達西村:“紅色引擎”強村富民譜新篇

走進尉犁縣興平鎮達西村,無論在達西風情街的墻面上,還是在達西科普館內,亦或走進村委會,“口袋里要鼓囊囊,精神上要亮堂堂”,14個醒目的大字吸引著大家的目光。

老一輩達西人中流傳著一首打油詩:“達西堿地白花花,莊稼欠收日子苦……”

新中國成立后,特別是改革開放的春風吹來,達西村發生了亙古未有的滄桑巨變。在黨的基層組織帶領下,鄉親們用智慧和汗水凝聚成了“愛國、勤勞、團結、進取、感恩”的精神。基層組織這個強力引擎,成就了達西村的今天,也讓人們對達西村的未來充滿期待。

從“三靠村”到“明星村”

4月29日,記者來到達西村68歲的老黨員肉孜·芒力克家中,只見院落臨街空地被巨大的涼棚遮擋,涼棚下停放著一輛越野車、一輛電動車。走進院內,花圃里開滿天竺葵,敞亮的客廳里家用電器一應俱全。

“這么大的房子,這么好的居住環境。”當過生產隊隊長、大隊長的肉孜·芒力克感慨地說,“以前的達西村,沒有一條林帶,沒有一塊條田,自然災害不斷。吃糧靠返銷、生產靠貸款、生活靠救濟,是典型的‘三靠村’。”

在基層黨組織的帶領下,村民們從挖排堿渠、種防風林開始,努力改變村子的面貌。“剛開始我們不愿意種樹。慢慢地,在防風林帶庇護下,村莊一點點綠了起來,大家綠化的積極性也變得高了起來。”肉孜·芒力克說。

除了發展農業,達西村還投資建設了面粉廠、磚廠、蔬菜大棚、農貿市場、夜市等,村集體經濟從無到有不斷壯大。2020年,達西村農牧民人均純收入達34852元,村集體收入達112萬元。

“達西村能從‘三靠村’變成民族團結、社會和諧、文明發展的‘南疆第一村’,多虧有一個好的基層黨組織。”尉犁縣委組織部駐達西村“訪惠聚”工作隊隊長、第一書記周云強說。

“300多戶群眾開上小轎車,不少村民城里一套房、村里一套房……”說起這些年來的新變化,肉孜·芒力克說,“沒有共產黨,沒有各族群眾的共同奮斗,就沒有今天的達西村,就沒有我們現在的幸福生活。”

親切關懷暖人心

達西村不斷突破增收的天花板,村子越來越富,村民的日子越過越甜。全村人牢記習近平總書記回信囑托,把“口袋里要鼓囊囊,精神上要亮堂堂”落到了實處。

2009年6月,時任中共中央政治局常委、中央書記處書記、國家副主席的習近平來到達西村考察基層黨建工作。2014年4月,習近平總書記在新疆考察時講到了達西村的村訓——口袋里要鼓囊囊,精神上要亮堂堂。消息傳來,村民們懷著激動的心情給總書記寫信,匯報5年間村里的變化。2014年9月,習近平總書記給達西村回信,強調興疆穩疆,重在基層。

在達西展覽館里,習近平總書記的回信被安放在展廳最醒目位置。習近平總書記在回信中說:希望村黨支部充分發揮戰斗堡壘作用,像吸鐵石一樣把鄉親們緊緊凝聚在一起,堅定跟黨走的決心和信心,把黨的好政策落實到每家每戶,把生產搞得更好,把民族團結搞得更好,讓鄉親們的日子一天比一天更好。

“總書記考察和讀總書記的回信都是在老支書家的葡萄架下。”肉孜·芒力克回憶道,“那一天是2014年9月16日,村民們得知總書記回信了,高興地穿著漂亮的衣服,從四面八方聚集到老支書家,想親眼看看總書記的回信。”

總書記的回信,凝結著黨中央對達西村各族群眾的親切關懷,激勵著達西村一代又一代人傳承紅色基因,建設美麗家園。

46歲的村民阿不力克木·木沙說,總書記的關懷給我們帶來溫暖,我們會努力奮斗,把達西建設得更加美好。

牢記囑托奔小康

從肉孜·芒力克家出發,經過一個樹林和一大片棉田,就到了老人開辦的農家樂——阿里吞達西風情園。“這幾天,桌子基本訂滿了。水果、蔬菜、羊都是我們自己種養的,吃著放心,來的人也多。”肉孜·芒力克一邊擺弄餐桌上的干果糕點一邊說。

吐爾遜·司馬衣是達西村的養驢專業戶,幾年時間里,他養的驢從2頭變成了30多頭,一公斤驢奶賣100元,仍供不應求。住進了別墅,買了小汽車,生活過得紅紅火火的他,還盤算著怎樣擴大養殖規模,在驢產業上賺更多的錢。

習近平總書記的回信,更加激發了達西村開放進取的精神。近年來達西村經濟發展更加多元:達西村紡織服裝就業培訓中心,達西風情一條街,達西村紅色旅游精品線路……這些新的增長點,讓達西村更有發展底氣,更有蓬勃朝氣。

“我們一定會牢記總書記的囑托,守護‘紅色家底’,傳承‘紅色精神’,大家齊心協力探索更多增收道路,發展更多特色產業,拓寬更多致富路子,讓鄉親們的日子一天比一天更好。”周云強說。