黨在新疆100年·紅色印記?丨屯墾戍邊的紅色兵團

6月2日,在石河子市軍墾廣場上,屯墾戍邊紀念碑高高聳立。正值盛夏,不少疆內外游客在紀念碑前合影留念,撫今追昔。

紀念碑主體,如同一把直插云霄的寶劍,在陽光下熠熠發光。劍身和劍柄處環繞著代表工、農、兵、知識分子的人物雕像。紀念碑東側是一塊花崗巖,正面寫有“屯墾戍邊 千秋偉業”八個大字,背后是一篇以屯墾戍邊為主題的賦文。巖石下面是9名軍墾戰士的群體雕塑,他們有的奮力拉犁,有的手握鋼槍,有的扛著糧食、牽著羊羔和馬匹,生動再現了屯墾戍邊艱苦奮斗的勞動場景。

歷史不曾忘記,1954年10月,中央命令駐新疆人民解放軍大部集體就地轉業,組建新疆生產建設兵團,從此兵團兒女用青春、熱血、生命凝成了“熱愛祖國、艱苦奮斗、無私奉獻、開拓奮進”的兵團精神。

組建兵團

在石河子市軍墾廣場對面,新疆兵團軍墾博物館被濃密的綠蔭掩映著。

2004年,新疆兵團軍墾博物館掛牌成立,是全國唯一一座以新疆生產建設兵團屯墾戍邊歷史為陳列內容的國家二級博物館。

“你們現在可以把戰斗的武器保存起來,拿起生產建設的武器。當祖國有事需要召喚你們的時候,我將命令你們重新拿起戰斗的武器,捍衛祖國……”1952年2月,毛澤東主席向駐疆部隊發布命令。

新疆兵團軍墾博物館里,呈現出來的命令原文震撼人心。

1949年新疆和平解放初期,生產力水平低下,生產方式落后。為鞏固邊防、加快發展,減輕新疆當地政府和各族人民的經濟負擔,1950年1月,駐新疆人民解放軍部隊開展了大規模的生產建設。

1954年10月,中央命令駐新疆人民解放軍第二、第六軍大部,第五軍大部,第二十二兵團全部,集體就地轉業,脫離國防部隊序列,組建生產建設兵團,其使命是勞武結合、屯墾戍邊。

此后,全國各地大批優秀青年、復轉軍人、知識分子、科技人員等紛紛加入兵團行列,以屯墾戍邊為使命,遵循“不與民爭利”的原則,在天山南北的戈壁荒漠和人煙稀少、環境惡劣的邊境沿線,開荒造田,建成了一個個農牧團場。

屯墾戍邊

在石河子市軍墾廣場西側,靜靜佇立著“軍墾第一犁”雕像。三個裸露上身的墾荒戰士奮力拉犁,深陷的雙腳、勾起的腳趾和暴起的筋肉,展現出當年戰士們生產勞作的火熱場景。

新中國成立之初,兵團戰士們扎根沙漠邊緣、風頭水尾,支帳篷、割蘆葦、搭窩棚、挖地窩子,節衣縮食,把省下的每一分錢都用于新疆建設。

新疆兵團軍墾博物館內收藏有大大小小各種坎土曼。坎土曼,是新疆地區的主要農具之一,結合了鐵鍬和鋤頭的雙重功能,可以鋤地和挖土。

軍墾戰士用炮彈皮和廢鐵打制出一把把坎土曼,開荒造田,憑著敢與天地斗的精神,將荒蕪的戈壁沙漠變成了今天美麗的條田綠洲,創造了千頃林帶、萬頃良田、花園城市和戈壁明珠。

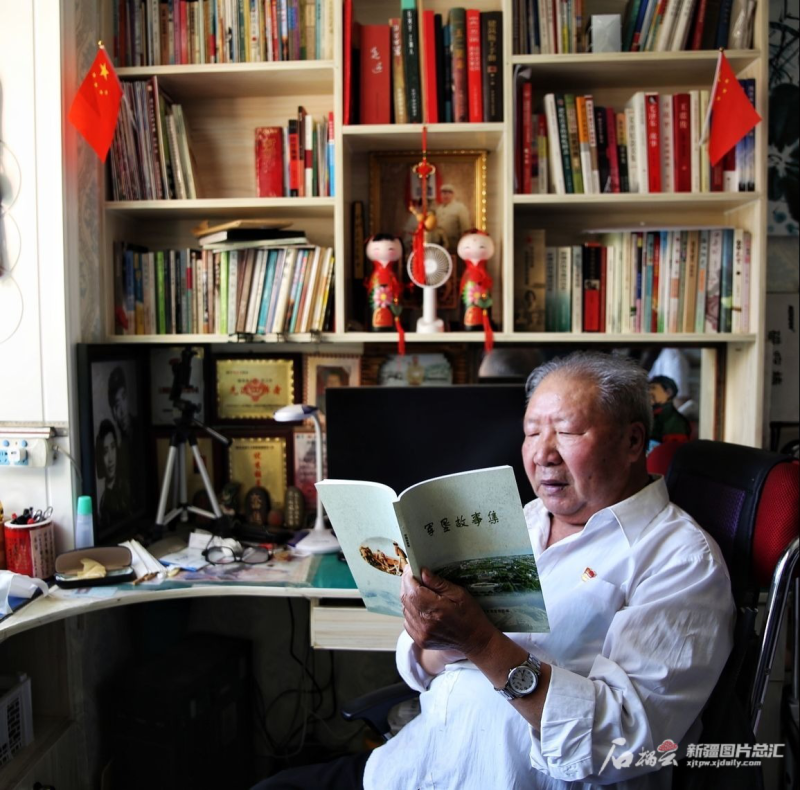

“剛來的時候,糧食供應不上,就減少口糧。沒有蔬菜,就用鹽水拌辣椒面下飯。沒地方住,就在地上挖個坑,再找點干草垛、紅柳搭個頂,就是地窩子。雖然艱苦,但是我們心里不苦,堅信一切都會好起來。”今年84歲的胡有才是第一代兵團人,談起當年的艱苦歲月,他感慨萬千。

占中國國土面積六分之一的新疆,與8個國家接壤。從喀喇昆侖山、帕米爾高原,到伊犁河谷,駐守在中國西北邊境線的,除了軍人,還有不著戎裝也從不換防的兵團戰士。

阿拉克別克河是中國與哈薩克斯坦的界河,新疆生產建設兵團第十師185團就在這里。

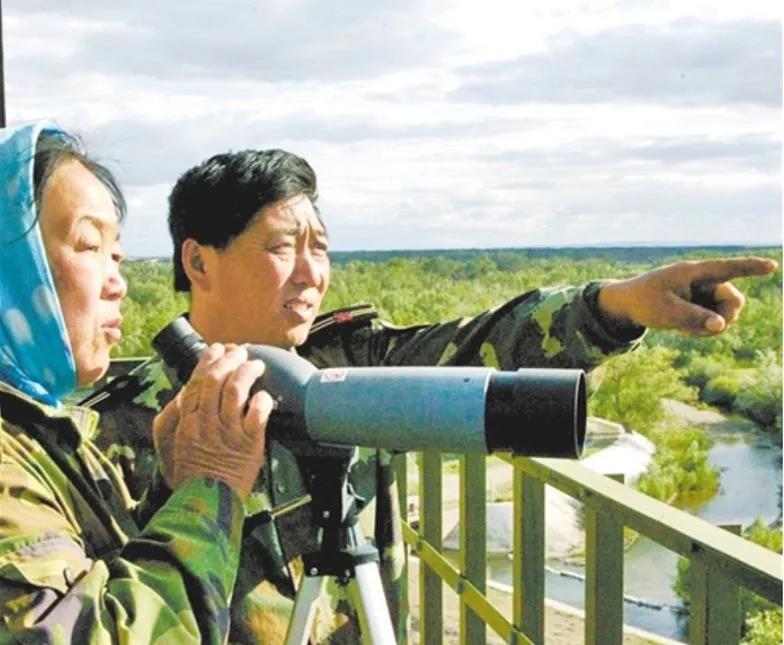

馬軍武是新疆生產建設兵團第十師185團水利站職工。他守護的桑德克龍口哨所位于中國與哈薩克斯坦邊境西北端。

30多年來,馬軍武和妻子風雨無阻在20多公里長的邊境線上巡邊、護林。“一生只做一件事,我為祖國當衛士!”這是馬軍武經常掛在嘴邊的一句話。

馬軍武夫妻哨的故事也成為了新疆兵團軍墾博物館的重要一章。

“割不斷的國土情,難不倒的兵團人,攻不破的邊防線,摧不垮的軍墾魂。”185團一連房前石碑上刻著的這段話,是兵團人守土衛國的最好寫照,包含著兵團人對祖國的無限忠誠和熱愛。

賡續精神

今年88歲的金茂芳,是新疆生產建設兵團第一代女拖拉機手,是那個拓荒年代杰出的建設者之一。

金茂芳還有兩個身份:第三版人民幣1元紙幣上女拖拉機手肖像的人物原型之一;石河子“戈壁母親”雕塑中懷抱嬰兒的母親肖像原型。

“沒有一代代共產黨員的犧牲和奉獻,就沒有我們今天的幸福生活。”金茂芳動情地說,“我們曾為建設繁榮富強的祖國而努力奮斗,希望后輩們在黨的領導下,把祖國建設得更加美好。”

張楠是新疆兵團軍墾博物館的一名“90后”講解員,在參與博物館解說詞的改編工作中,她查閱史料、聽專家授課,穿梭在歷史的字里行間,追尋著歲月和往事,一個個蘊藏紅色基因的文物,在她腦海中更加豐滿起來。

“‘屯墾廢,則邊疆亂;屯墾興,則邊疆寧。’新疆生產建設兵團忠實履行著國家賦予的屯墾戍邊的光榮使命,留下了很多感人事跡。”張楠告訴記者,從小她聽著爺爺奶奶講述老一輩軍墾人艱苦創業的故事長大,一直被紅色文化深深影響。

博物館里珍藏著一本內頁發黃的黨費證,是陶峙岳將軍的女兒陶蘊華捐贈的。這個證件,講述了一個關于信仰的故事。

1982年,90歲高齡的陶峙岳正式成為中國共產黨黨員。這位“新黨員”在入黨申請書上這樣寫道:“我覺得人生最大的幸福,莫過于對崇高理想的追求和有益于人類社會事業的實踐。”

“當我講述這些故事時,很多人眼含熱淚,聽得入神。每一次講解,對我來說都是一次精神洗禮。”張楠說。

作為全國愛國主義教育示范基地,新疆兵團軍墾博物館開館至今已接待參觀者600多萬人次。不少中小學生專程來這里研學,了解屯墾戍邊歷史,接受愛國主義教育。

鐵心迪是新疆兵團軍墾博物館的一名小講解員,第一次為大家講解時,她還是石河子市第二小學四年級學生。“我現在是一名初中生了,對歷史有了更深了解。我們今天的幸福生活,離不開無數革命先烈的英勇奉獻和偉大犧牲。我們要繼承先烈遺志、弘揚優良傳統,做合格的社會主義接班人。”鐵心迪說。