- 當前位置:

- 新疆平安網(wǎng)>

- 專題>

- 黨史學習教育>

- 黨在新疆·百年>

- 正文

黨在新疆100年·紅色印記?丨共和國石油長子誕生記

“油三代”阿爾祖·艾克拜爾江從小聽著爺爺講的故事長大,到克拉瑪依市文博院(展覽館)當講解員后,眼前的場景和爺爺講的故事對應(yīng)起來,經(jīng)常讓她邊講解邊流淚。

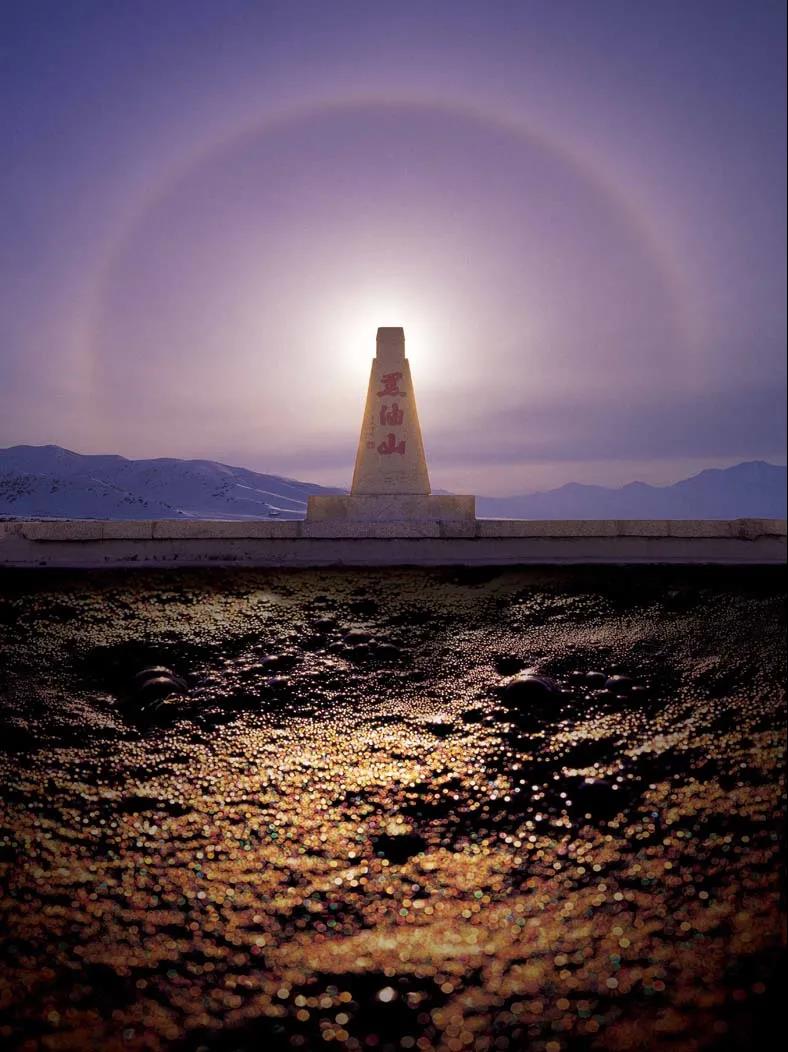

1955年10月29日,黑油山1號井噴出工業(yè)油氣流,新中國第一個大油田宣告誕生!新疆石油人用鮮血、智慧、汗水,轉(zhuǎn)戰(zhàn)天山南北、鏖戰(zhàn)沙漠戈壁“找油找氣”,創(chuàng)造了產(chǎn)業(yè)報國的光輝歷史。克拉瑪依油田也被稱為“共和國石油長子”。

“小時候聽爺爺講這段光輝歷史,長大后在文博院對著一張張老照片、一個個老物件……把故事講給更多人聽,讓更多的人去了解、學習老一輩石油人的精神,我倍感自豪。”阿爾祖說。

在祖國西北邊陲誕生

走進克拉瑪依市文博院(展覽館),那段“安下心、扎下根、不出油、不死心”的崢嶸歲月也越來越清晰。

新中國成立后,百廢待興,石油工業(yè)開始艱難起步。當時的中國,石油短缺。1953年,全國的原油產(chǎn)量僅有43.5萬噸,只能滿足當時國家三分之一的需求。

沒有油,汽車怎么跑?汽車跑不起來,生產(chǎn)出來的物品怎么運出去?東西不能流通,怎么談得上發(fā)展經(jīng)濟呢!

石油,牽著人們的心。

當時中央主管經(jīng)濟建設(shè)的陳云同志指出,“要爭取在兩三年內(nèi)找到一兩個大油區(qū),否則不能安定人心”。

按照“油在西北”的觀念和當時掌握的有限資料,石油地質(zhì)勘探隊伍開始向西北地區(qū)挺進。

1950年9月30日,中蘇石油股份公司在烏魯木齊成立,新疆石油資源勘探開發(fā)的大幕轟然拉開。

曾經(jīng)記載于《中國礦產(chǎn)志略》但并不為人熟知的黑油山開始進入人們的視野。

1955年10月29日,黑油山1號井噴出工業(yè)油氣流。1956年5月,黑油山一帶進入大規(guī)模勘探。一條條“大黑魚”紛紛被撈起。二、三、四、五、六、七號井相繼開鉆,捷報頻傳。

1956年9月,黨的第八次全國代表大會召開,石油工業(yè)部部長李聚奎在發(fā)言時說:“新疆維吾爾自治區(qū)的克拉瑪依油田,面積達到130平方公里,儲油面積還在擴大,可采儲量一億噸以上。”

克拉瑪依油田全國矚目,已屬名副其實的大油田。

1956年10月1日的國慶典禮上,當一輛標有“1956年發(fā)現(xiàn)的大油田——克拉瑪依”字樣的巨大彩車緩緩駛過天安門廣場時,毛澤東、周恩來、劉少奇等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人頻頻揮手,游行的人群注目歡呼。

克拉瑪依油田,承載新中國石油工業(yè)希望的“共和國石油長子”在祖國的西北邊陲誕生了。

憶往昔崢嶸歲月

新疆和平解放時,150多名職工,兩口出油井,日產(chǎn)油2-3噸,這就是當時新疆石油工業(yè)的全部。

伴隨著油田生產(chǎn)的迅猛發(fā)展,克拉瑪依油田的職工和家屬人數(shù)劇增,礦區(qū)規(guī)模不斷擴大,如何妥善解決好職工和家屬的衣食住行,成了新疆石油工業(yè)決策者思考的問題。

在克拉瑪依市文博院(展覽館),有一組關(guān)于石油與生活的數(shù)據(jù):人的一生“行”大概要用掉3838千克石油、“吃”掉551千克石油、“穿”掉290千克石油、“住”掉3790千克石油。

這組數(shù)據(jù)成為一代代石油人的奮斗目標,各族干部職工頭頂壓力,排除干擾,堅持生產(chǎn),開展了一個又一個生產(chǎn)會戰(zhàn),使油田生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,原油產(chǎn)量邁上新臺階。

一張掛在文博院的老照片,名為“冰塔冰人”,是阿爾祖從小看到大的。“小時候家里就有這張照片,爺爺只是說當時很辛苦,工作后知道了整個事情的詳細過程,我更加敬佩老一輩的石油人。”阿爾祖說。

1956年2月29日,在黑油山2號井鉆入500米地層的時候,突然發(fā)生水噴。隆冬季節(jié),水柱呼嘯著從井底直沖上來,落下來的水,潑灑在井架上,結(jié)成冰,形成一座碩大的冰塔。為了制服井噴搶救2號井,工人們分成3組,一組一組輪番替換。每次工人們上到鉆臺不久,就被灑落下來的水濕透,身上結(jié)冰。最后工人們將水潑灑在自己衣服上,讓衣服表面結(jié)上一層冰,來保持身體的溫度,繼續(xù)搶險工作。

長達60個小時的搶險成功后,工人們合影留下了這張照片。照片中,大家渾身上下被冰雪覆蓋,儼然一個個冰雪雕塑。身后的井架也被冰雪覆蓋成為冰塔,但每個人的臉上都掛著笑容。

“三天兩夜在零下三四十度的低溫中進行搶修工作,結(jié)束之后他們臉上掛著的,只有搶修成功后的喜悅。每次講到這里,敬佩之余還有心疼。”阿爾祖說。

同樣是“油三代”的馮雪,是新疆油田采油二廠一名“90后”技術(shù)干部,經(jīng)常去中國石油企業(yè)精神教育基地——新疆油田101窯洞遺址內(nèi),義務(wù)講解油田的歷史。

馮雪的爺爺馮義,1958年從河北保定來到克拉瑪依,當時條件很艱苦,他一邊學習石油知識一邊工作。戈壁灘上白天吃干饃片,晚上睡帳篷。帳篷經(jīng)常在半夜被風吹走,衣物散落得到處都是。后來住地窩子,雖然沒那么冷了,但往往是上邊刮大風,下面下沙子,等風停后,要先把沙子挖開才能出門。艱苦的生活不曾澆滅馮義的熱情,他積極入黨,與同事團結(jié)拼搏,就此展開了與石油結(jié)緣的下半生。

“聽爺爺說,那時候最難的事就是沒有水喝。冬天做飯用雪水,夏天要去四五公里外的水渠里拉水。水很臟,沉淀后的水用來喝或做飯。”馮雪說,“我從小聽長輩講述石油人的故事,現(xiàn)在我也成為一名石油工人,這讓我自豪。”

拼搏精神代代相傳

“現(xiàn)在油區(qū)生活、工作都很方便,開車不到半小時就可從油區(qū)到克拉瑪依市區(qū)。以前艱苦奮戰(zhàn)的地方,都成為了景點,每年都吸引來很多游客,了解石油相關(guān)知識,感受老一輩石油人的拼搏精神。”馮雪說。

如今,隨著旅游資源外延不斷擴展,工業(yè)旅游成為新興業(yè)態(tài)。不久前,工業(yè)和信息化部公布第四批國家工業(yè)遺產(chǎn)名單,克拉瑪依市獨山子煉油廠榜上有名。

克拉瑪依是全疆最早發(fā)展工業(yè)旅游的城市之一,也是較早開展研學游的地區(qū)。1955年開鉆的一號井承載著克拉瑪依的歷史,傳承著石油工人艱苦創(chuàng)業(yè)、無私奉獻的精神,已成為熱點景區(qū)。黑油山是世界上罕見的天然油苗露頭地之一,每年都有大批游客慕名而來。克拉瑪依市文博院(展覽館)展示了克拉瑪依石油工業(yè)從起步到騰飛的歷程,館中復(fù)原展出的有第一代石油人住過的地窩子、用過的油燈……

歷史是最好的教科書。5月18日國際博物館日,克拉瑪依市文博院(展覽館)啟動聽老一輩講過去的故事、石油科普知識講座、英雄墻下團員宣誓等一系列活動。“活動中,我們請來了一批志愿者講解員,都是克拉瑪依老一輩的石油人。他們用生動的故事,把參觀者帶回那段崢嶸往事中。”工作人員李娜介紹,今年截至5月24日,他們共接待1.6萬余人次。

“聽了講解,我們深深體會到今天的幸福生活來之不易。我們要努力學習,今后也像老一輩石油人一樣,為克拉瑪依的發(fā)展作貢獻。”克拉瑪依市第七中學的學生劉宇萌說。

1980年出生的“油三代”張戈從部隊復(fù)員后,放棄了在外地工作的機會,毅然回到油田。“1955年,爺爺和他的同事們一起完成了黑油山一號井井架的安裝,如今那里已經(jīng)成為地標景點。我經(jīng)常帶著女兒去轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),讓下一代從小就了解這段往事,珍惜感恩現(xiàn)在的生活,傳承紅色精神,汲取前行力量。”張戈說。