永遠跟黨走!

7月4日上午11時,在雄渾響亮的《歌唱祖國》音樂聲中,烏魯木齊市沙依巴克區倉房溝南路社區“永遠跟黨走”專題訪談活動拉開了帷幕。

在慶祝中國共產黨成立100周年和學習貫徹習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話之際,倉房溝南路社區和沙依巴區黨委政法委、司法局聯合“訪惠聚”工作隊深度挖掘了轄區自行車廠有著紅色基因和優良傳統的歷史和人物,向居民奉獻了一臺“精神盛宴”——訪談參加過解放戰爭、抗美援朝老戰士、參加支援邊疆“三線建設”老黨員以及獲得全國“三八紅旗手”、全國民族團結先進個人、自治區勞動模范榮譽的老革命代表,聽他們講述那些鮮為人知的故事。

在烏魯木齊市第47小學的電教室里,沙依巴克區黨委政法委、司法局、黨史學習教育辦、轄區黨員、群眾代表、47小學少先隊員代表們被大屏幕上訪談人物的軍功章、獎狀和老照片、老物件所吸引,為他們在烽火硝煙中冒著槍林彈雨英勇戰斗,在新中國建設時期不怕困難、艱苦創業、建功奉獻的真實故事所感動,現場掌聲不斷響起。

少先隊員向前輩們獻花,并表演合唱《我們是共產主義接班人》,將活動推向了高潮。最后,全場人員激情高唱歌曲《沒有共產黨就沒有新中國》。

自治區黨委政法委干部、倉房溝南路社區第一書記李闞說:“這是一次心靈的洗禮。老一輩人的親身經歷讓我們感同身受,在他們的身上,我們看到了浴血奮戰的傷痕,看到了奉獻青春的風霜,一個個高大的優秀共產黨員形象樹立在我們面前,在他們的勛章和榮譽背后,飽含著他們對黨、對祖國、對人民赤子般的殷殷深情。一代人有一代人的長征,一代青年應該有一代青年的擔當。老一輩奮斗者給了我們榜樣的力量,我們要向他們學習,傳遞好這接力棒,為祖國、為新疆的穩定發展貢獻力量。”

繼續閱讀>>

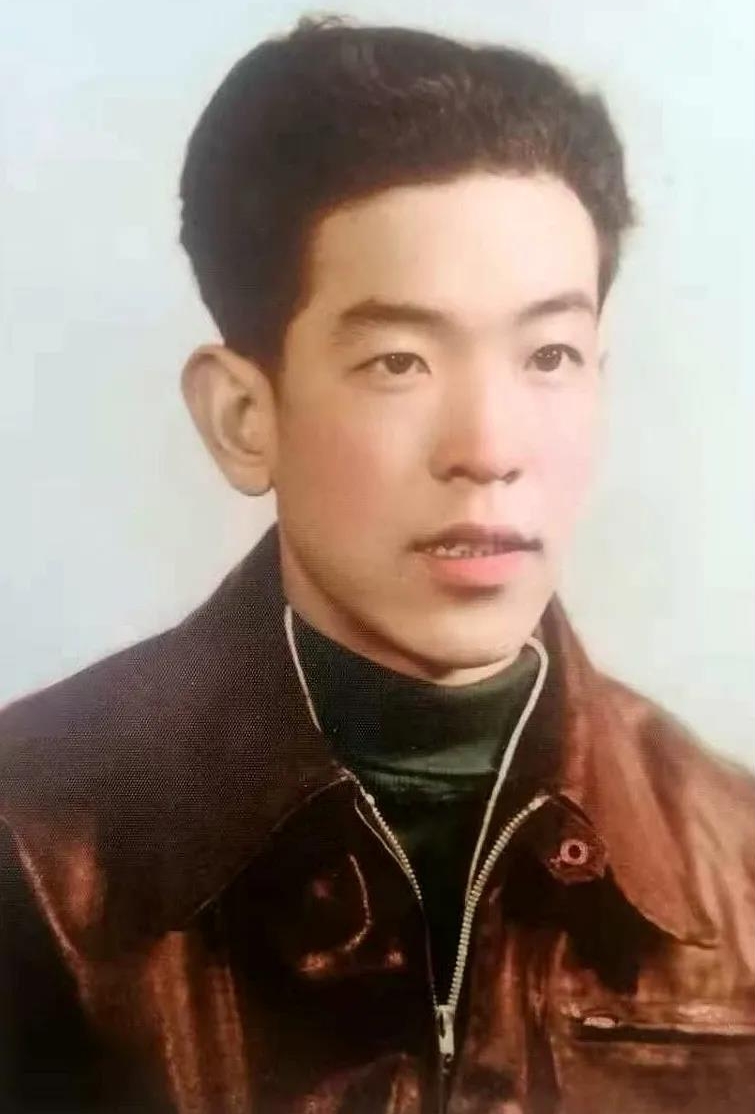

訪談人物:李興林 95歲

講述摘要:

李興林的童年過著吃不飽、穿不暖的日子。1943年,他在江蘇的一個鐵礦干了兩年,親眼看到我們的鋼鐵被日本人裝上火車拉走了,他知道,再拉回來時就是對付我們的槍炮。

日偽時期,李興林一家人防著漢奸,冒死掩護了女地下黨員皮秀蘭。她白天藏在家里,晚上出去組織、聯絡、開會、宣傳,做地下黨工作。她藏在家里的三年期間里,李興林聽她講了不少革命道理。她是李興林的引路人。

抗戰期間,李興林在山東泰安做地下工作,直接領導就是解放后曾任第七屆全國人大常委會委員長的萬里同志,在幾年的接觸中,李興林更加堅定了跟黨走的決心。

1945年,他回到老家,親眼看著新四軍為百姓擔水劈柴,打掃庭院,和老百姓有著很深厚的魚水情。

孟良崮戰役時,李興林參加支前工作,冒著槍林彈雨給前線送彈藥。當時一起去了8人,回來的只有他一個人。

1947年,21歲的李興林參加中國人民解放軍,先后參加了漯河、許昌、駐馬店、周口、確山等戰斗。在一次次戰斗中,他的面頰、胳膊等9處負傷,至今腿上還有殘留的彈片。

經典句:有人說五六十年代苦。再苦,能有解放前苦嗎?能有戰爭期間苦嗎?

訪談人物:楊學儉 87歲

講述摘要:

楊學儉1951年在四川雙流縣參軍做了通信兵,當年6月28日凌晨3點跨過鴨綠江,進入抗美援朝戰場,當時他只有17歲。那時共有38個老鄉一起參軍,回來時只剩下8人。

其間,楊學儉有四次與死神擦肩而過。第一次,敵軍打冷槍,幸虧他個子矮,一顆子彈穿過棉帽將上面的一顆紐扣打掉了;第二次,敵軍飛機掃射,一排密集的子彈打穿了他的大頭鞋;第三次,敵軍飛機炸彈轟炸,炸起的虛土埋住了趴在戰壕里的他,幸好被一位朝鮮老百姓發現將他挖了來;第四次,他奉命與3名戰友給前線送情報。在經過一片開闊地時,同行的副連長就犧牲在他身邊。

經典句:怕死不當兵,當兵不怕死。

訪談人物:移進文 88歲

講述摘要:

1951年,17歲的移進文參加中國人民志愿軍。在他的家里至今珍藏著一個歷經滄桑的茶缸,只因為上面寫著“獻給最可愛的人”,它是老人一生的紀念。

移進文是工程兵,所在的部隊專門修橋、修路。當時,經過五次戰役,我軍把以美國為首的聯合國軍打退到了“三八線”以南。為了斷絕我軍的交通線,切斷糧食彈藥補給,美國實施絞殺戰,整天狂轟濫炸。

公路、鐵路修了被炸,炸了再修。移進文所在的部隊因缺吃、少穿、住坑道,死傷甚至比前線戰斗部隊還要嚴重。就是在這樣的條件下,他們用血肉之軀建起了一條打不垮、炸不爛的鋼鐵運輸線,為最終抗美援朝戰爭的徹底勝利作出了卓越的貢獻。

移進文的老伴回憶,老人在看了電視劇《跨過鴨綠江》后,經常半夜做夢喊醒。可見那場戰爭的記憶陪伴了老人一生。

經典句:革命戰士一塊磚,哪里需要哪里搬。我就是一個戰士一塊磚。

訪談人物:趙正超 80歲

講述摘要:

老家在山東的趙正超從小是吃八路軍的小米、窩窩頭長大的。

解放戰爭期間,趙正超扛過紅纓槍,幫助解放軍放過哨。抗日戰爭勝利后,身在老解放區的趙正超,看著解放軍和做群工工作的父親為窮人減租減息、分田地奔忙,對共產黨產生了深厚的感情。

1956年,趙正超來到新疆。在牧區工作期間,他與當地少數民族結下了深厚的友情。他參加了新疆最早的初級農業生產合作社——達阪城東湖社和東山張子禮社的成立工作,和解放軍一起剿過匪。三年自然災害的時候,他去烏拉泊園藝場種過菜、種過糧、養過魚。

1993年,他成了自行車廠的一名職工,直到1995年退休。山東親戚希望他“葉落歸根”,可他沒舍得離開新疆,他說:“我的一輩子都給了新疆,新疆就是我的家。”

經典句:我們工作隊在牧區特別受群眾尊重,他們說我們是“毛主席派來的干部”,因此,我們特別自豪,也特別自律。

除此之外,曾獲全國“三八紅旗手”榮譽稱號的78歲的回廣霞老人和曾獲自治區勞動模范、全國民族團結先進個人的67歲的再娜甫·阿斯勒老人也暢談了他們的親歷,再顯共產黨人的責任和擔當,在平凡的工作崗位上做出了不平凡的業績。

他們用一生的奉獻,在共產黨百年歷史上刻下了忠誠二字。