- 當(dāng)前位置:

- 新疆平安網(wǎng)>

- 專題>

- 黨史學(xué)習(xí)教育>

- 黨在新疆·百年>

- 正文

黨在新疆100年·紅色印記⑨丨與全國人民同患難共生死——重溫新疆各族民眾慷慨解囊為抗日募捐的歷史

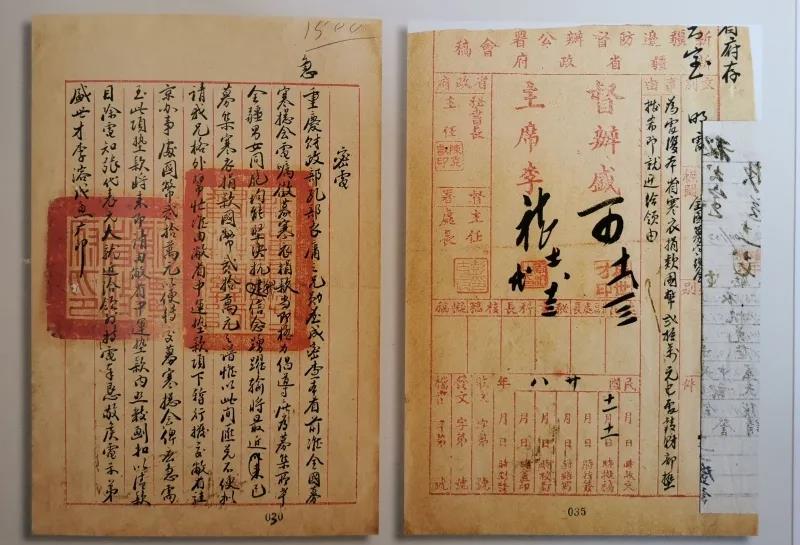

“然比汗領(lǐng)受了解抗日救國意義,遂熱烈歡悅,傾心襄助,已楷捐抗日救國后援款票銀七十五萬兩。”4月一個陽光明媚的日子,記者在自治區(qū)檔案館的抗日檔案中讀到這段文字時,一名為抗日救國仗義疏財?shù)木S吾爾族女子仿佛站在面前。

建黨百年之際,記者走進(jìn)自治區(qū)檔案館,翻閱一件件已經(jīng)發(fā)黃的檔案,重溫那個慷慨激昂的歲月。抗戰(zhàn)時期,在中華民族生死存亡的危急關(guān)頭,中華民族的凝聚力空前增強。在中國共產(chǎn)黨人大力推動下,新疆各族民眾積極投身抗日救亡運動,有錢出錢、有力出力,與全國人民團(tuán)結(jié)一心、同仇敵愾,為奪取抗戰(zhàn)勝利作出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。

團(tuán)結(jié)一致 共赴國難

抗戰(zhàn)時期,新疆雖遠(yuǎn)處于大后方,但新疆各族民眾在抗戰(zhàn)活動中從未缺席。在中國共產(chǎn)黨人推動下,各民眾團(tuán)體通電全國稱:“新疆雖僻處邊陲,抗日救國尤為吾人之素志,枕戈待旦,誓與國人共同奮斗。”

“伊犁區(qū)援助綏遠(yuǎn)抗日募捐委員會已經(jīng)民眾組織成立,公推胡山音為委員長”,這是自治區(qū)檔案館珍藏的我區(qū)最早一份有關(guān)抗日募捐的史料,記載了1936年12月伊犁區(qū)成立抗日委員會及其組成人員、人數(shù)。

發(fā)動募捐支援抗日前線,是新疆各族人民對抗日戰(zhàn)爭的一大貢獻(xiàn)。1936年11月綏遠(yuǎn)抗戰(zhàn)爆發(fā)后,新疆民眾反帝聯(lián)合會便發(fā)動了第一次抗日募捐。1937年全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,從1938年寒衣募捐、1942年文化勞軍,再到1943年鞋襪勞軍、“一縣一機”獻(xiàn)機運動,新疆民眾的抗日募捐活動與抗戰(zhàn)相伴始終。

自治區(qū)檔案館收藏的一份拜城縣電文中記載:“各民眾都了解日寇敵仇勢通切齒,對于援助寒衣無不極表歡迎。當(dāng)場有錢出錢,有物出物,非常踴躍。”這份電文記載的是1938年10月在全國掀起的募集寒衣運動中,新疆民眾踴躍捐款的情景。

運動一開始就得到了新疆各族民眾和團(tuán)體的支持,各縣紛紛自發(fā)組織募捐活動。伊犁縣募集省銀票七千萬兩,鎮(zhèn)西縣募集省銀票三百五十萬四千兩,乾德縣募集省銀票兩千二百三十七萬五千二百兩……很短時間里,全省各縣的募捐銀票雪片似地飛向前線。

在中國共產(chǎn)黨人提出“一切為了抗日勝利”“有錢出錢、有力出力”的口號下,新疆各族民眾慷慨解囊,為前線將士募集寒衣鞋襪,捐獻(xiàn)防毒面具、馬匹,購買飛機,開展文化勞軍運動,表現(xiàn)出了極大的愛國熱情。

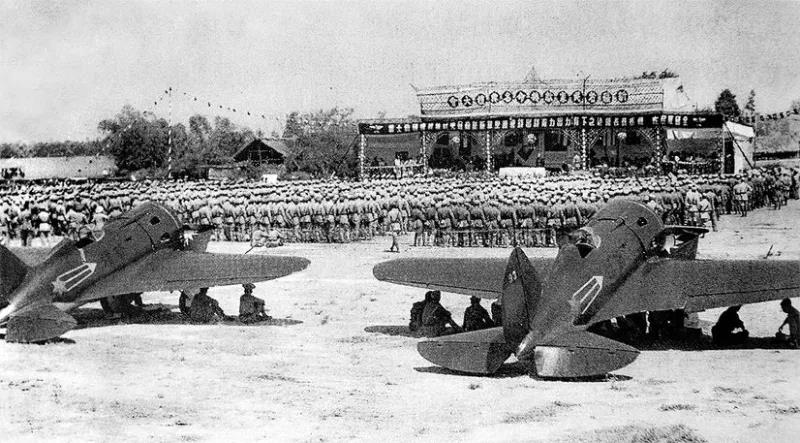

有資料顯示,據(jù)1940年反帝總會統(tǒng)計,自1937年9月至1940年5月,全疆各族民眾共捐款折合現(xiàn)大洋322萬余元。無論從規(guī)模還是募集款物的數(shù)量,新疆都走在了全國前列。特別是在1938年,新疆在短短一年時間里募集到150余萬元捐款買了10架戰(zhàn)斗機,命名為“新疆號”,送往抗日前線,參加了武漢保衛(wèi)戰(zhàn)的戰(zhàn)斗。

在自治區(qū)政協(xié)工作多年從事新疆文史征編工作、如今已89歲高齡的湯永才老人,一提起這段歷史,依然心潮澎湃:“新疆各族民眾團(tuán)結(jié)一致共赴國難,拳拳愛國赤誠之心,天地可表。后輩應(yīng)不忘初心,珍惜今天來之不易、安定團(tuán)結(jié)的幸福生活。”

抗戰(zhàn)不停 募捐不止

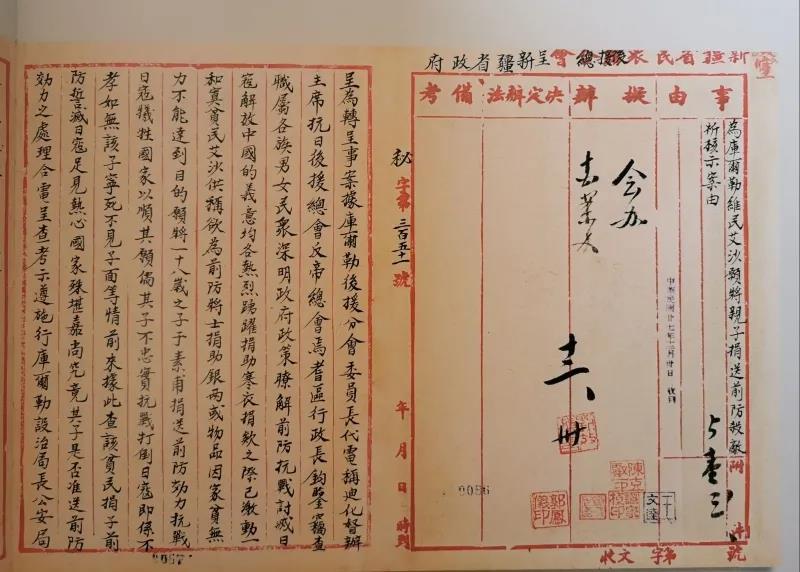

2015年時值抗日戰(zhàn)爭勝利70周年,這年8月18日《新疆日報》第十版,刊登了有關(guān)抗日募捐的稿件,其中講述了維吾爾族貧民艾沙送子上抗日前線的故事,感人至深。

維吾爾族貧民艾沙因為家貧,無錢捐款,就送18歲的兒子上前線殺敵。如果兒子不能在戰(zhàn)場奮勇殺敵,就是不孝,寧死也不見。一份后援會為艾沙送兒子上前線致省政府的呈文中記載:“倘其子不忠實抗戰(zhàn),打倒日寇,即系不孝,如無該子,寧死不見子面。”艾沙的凜然抗日之心力透紙背,時隔多年,句句讀來仍振聾發(fā)聵。

在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下,新疆抗日募捐活動不但持續(xù)時間長,而且范圍廣。在國難當(dāng)頭、民族危亡的時刻,各族民眾響亮地喊出了“抗戰(zhàn)一日不停,吾人的募捐活動一日不止”的時代強音。

自治區(qū)檔案局開發(fā)利用處處長郭紅霞從事檔案工作多年,多次參與抗戰(zhàn)時期檔案史料的收集、展覽、編纂工作。“每一次整理這些史料,對我來說都是一次心靈洗滌。”郭紅霞說,翻閱這些檔案,各族民眾的抗戰(zhàn)決心和愛國熱情躍然紙上,大家同仇敵愾、轟轟烈烈開展募捐的情景仿佛歷歷在目。

“募捐寒衣運動中,反帝會發(fā)動了全疆三日獻(xiàn)金運動,把民族的愛國熱忱推向高潮。”郭紅霞說,迪化(烏魯木齊前稱)一位70多歲的老太太當(dāng)場摘下自己唯一值錢的金耳環(huán);哈薩克族孀婦嘉義克捐出賴以生存的財產(chǎn)——五十兩重的金元寶;7名維吾爾族帽子工匠捐出自己一天的勞動所得;一位小學(xué)生寫信給新疆日報社,省下糖果錢,為抗日捐獻(xiàn)省票9000兩;一些少數(shù)民族同胞還把自己家傳或節(jié)衣縮食購買的掛毯、綢緞衣服,牛羊、毛驢、大米、小麥等捐了出來……

“新疆各族民眾沒有覺得自己遠(yuǎn)離抗日前線就與抗日無關(guān),在中國共產(chǎn)黨人的影響和帶領(lǐng)下,各族民眾節(jié)衣縮食,以一己之力,為抗戰(zhàn)作出貢獻(xiàn)。”郭紅霞說。

以史為鑒 發(fā)揚傳統(tǒng)

無聲的檔案講述歷史,不朽的精神鼓舞后人。

為了銘記這段歷史,自治區(qū)檔案館在紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭勝利60周年之際,從館藏檔案中挑選出了670份史料,編輯出版了《抗日戰(zhàn)爭時期新疆各民族抗日募捐檔案史料》一書。序言寫道:“打開這段歷史,不僅向我們集中展示了新疆各族民眾在中華民族生死存亡的關(guān)頭所表現(xiàn)出來的祖國利益高于一切、各民族團(tuán)結(jié)一致、共御外辱的高尚的愛國主義精神,而且充分反映了新疆與全國人民同呼吸、共命運,同患難、共生死的光榮傳統(tǒng)。這種精神和傳統(tǒng),對于今天來講,仍然是一筆彌足珍貴的精神財富,需要我們在新的歷史條件下不斷發(fā)揚光大。”

4月7日,烏魯木齊市第十三中學(xué)初一(1)班學(xué)生曹欣瑤正在給同學(xué)們講中國共產(chǎn)黨人帶領(lǐng)新疆民眾開展抗日募捐的故事。石榴云/新疆日報記者 鄒懿 攝?

4月7日上午,烏魯木齊市第十三中學(xué)初一(1)班正在上思政課。“一位泥水匠在給后援會的信中寫道,‘愛國有心,捐款無力。僅將今天給人下苦所得省票3500兩,留500兩買兩個馕充饑,其余如數(shù)捐獻(xiàn)。’”該班學(xué)生曹欣瑤繪聲繪色地給同學(xué)們講抗戰(zhàn)時期中國共產(chǎn)黨人帶領(lǐng)新疆人民開展抗日募捐的故事。

該校初一年級每節(jié)思政課前,都會讓學(xué)生講3分鐘黨史小故事,由學(xué)生自選主題、準(zhǔn)備課件,深受學(xué)生喜愛。

初一年級思政課教師石燕南說,通過讓學(xué)生講黨史小故事,幫助學(xué)生加深了對黨的認(rèn)識,在孩子們心中種下報效祖國、服務(wù)人民的種子。同時也教育廣大學(xué)生以史為鑒,發(fā)揚愛國主義和民族團(tuán)結(jié)的光榮傳統(tǒng),倍加珍惜今天的幸福生活,努力學(xué)習(xí)、奮力成長,成為優(yōu)秀的建設(shè)者和接班人。