紅色印記⑤丨為有犧牲多壯志

——在烏魯木齊市烈士陵園探尋革命先烈的生命印跡

青松翠柏守英烈,春風百花寄哀思。又近清明,在烏魯木齊市烈士陵園,人們都會懷著無比崇敬的心情,以各種方式緬懷英烈,銘記歷史。

位于烏魯木齊市南郊燕兒窩風景區(qū)的烏魯木齊市烈士陵園,安葬著陳潭秋、毛澤民、林基路、喬國楨、吳茂林、杜重遠等94位英烈。這里還分別安葬著為保衛(wèi)和建設新疆作出貢獻的已故老紅軍、老干部和公安英烈等。這里是自治區(qū)、烏魯木齊市舉行烈士紀念日等重大活動的重要場所。在這里的每一件實物,每一幅圖片,每一份資料,都向人們傳遞著一種精神,值得去探尋其中的紅色記憶。

始終為人民謀幸福

走進烈士陵園內主題為“天山豐碑”的烈士事跡陳列館,記者看到大廳右側懸掛著鮮紅的黨旗。“這里有550多幅圖片以及上百件實物,還有數千份圖片資料和300余件烈士遺物,記錄了中國共產黨領導新疆各族人民進行革命、建設和改革的艱苦歷程。”陵園主任助理葛敏介紹說。

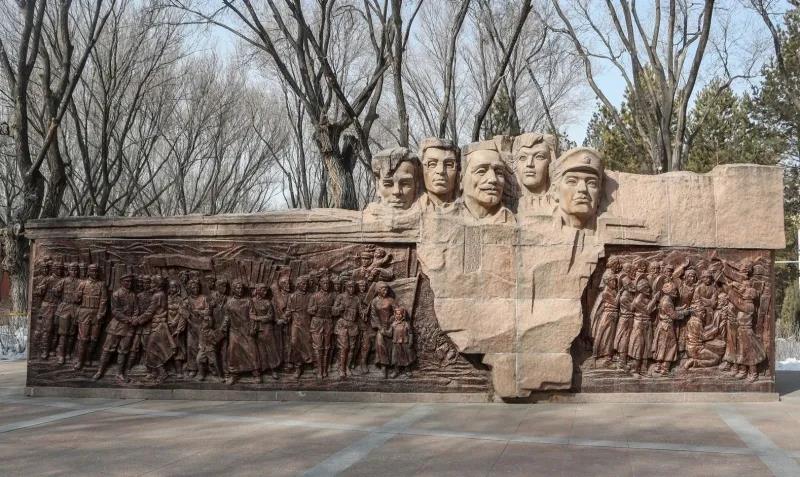

沿左側臺階而上,陳潭秋、毛澤民、林基路、杜重遠、喬國楨等十位烈士的大型人物群體雕像出現在眼前,烈士們神情堅毅,目視遠方,震撼人心。

20世紀30年代,中國共產黨派遣了大批共產黨人來到新疆。以陳潭秋、毛澤民、林基路為代表的中國共產黨人在不同的崗位上勤勤懇懇、踏踏實實為新疆各族人民謀利益、做好事。

在那些難忘的艱苦歲月里,沒有房子,中國共產黨人帶領新疆各族群眾動手挖“地窩子”住,沒有生產工具,他們收集廢鋼爛鐵親手制作;沒有牲畜,就輪換拉犁開荒;興修水利、發(fā)展教育、修橋補路、救苦恤貧……為了建設新疆,他們付出了艱苦的努力。

陳列館通過場景復制、幻影成像、微縮景觀、半景畫、電子觸摸屏、手翻書等新穎現代的聲光電手段,復原和再現了當年共產黨人在新疆工作的場景。

在毛澤民辦公復原場景的上方,有這樣一段文字:我到新疆來,能為新疆各族人民多做一些工作,這是我最大的愉快。

正是秉承著為人民謀幸福、為民族謀復興的初心使命,中國共產黨人以“敢教日月換新天”的豪情壯志,帶領新疆各族干部群眾,埋頭苦干,使新疆從黑暗走向光明、從落后走向進步、從貧窮走向富裕、從封閉走向開放,創(chuàng)造了“天翻地覆慨而慷”的人間奇跡。

獄中斗爭顯本色

“獄中斗爭”“獄中審判”“獄中女杰”……陳列館一處展廳里,以1:1的比例真實還原了當年在新疆的中國共產黨人和愛國進步人士被關押在監(jiān)獄里的場景。他們圍坐在一起,緊握拳頭,眼神里流露出誓與敵人抗爭到底的堅毅。

1942年,國內形勢發(fā)生變化,盛世才撕下“進步”的假面具,公開投靠蔣介石,從合作抗日變?yōu)楣_實行白色恐怖,先后逮捕了在新疆工作的中國共產黨人及其家屬150多人。

敵人對關押的中國共產黨人施以種種酷刑,妄圖使他們屈服。陳潭秋、毛澤民、林基路等英烈英勇不屈,大義凜然,同敵人進行了針鋒相對的斗爭。

“盛世才要么叫你們去做苦役,要么軟化你們去做他的官,你們不要上當,要堅定斗志,爭取集體回延安。”被軟禁不久后,陳潭秋想方設法與軟禁在其他地方的同志保持聯系,告誡大家一定要堅定信念,指導大家開展斗爭。

自治區(qū)黨委黨史和文獻研究院科研規(guī)劃處原處長王棣梳理審訊檔案時發(fā)現,敵人對毛澤民的審訊與陳潭秋如出一轍。多份審訊檔案記載,在審訊中,敵人用“假如你們有陰謀暴動”“假定有怎么辦”等一連串的設問,設置一個個陷阱,妄圖引誘得到毛澤民的“供詞”。

“在現存于自治區(qū)檔案館的審訊記錄中我們了解到,對于叛徒的‘指認’和所謂的‘證詞’,毛澤民一笑置之,光明磊落地回答‘共產黨人絕不會做陰謀暴動的勾當。誰在搞陰謀暴動,就是民族的騙子和罪人!’”王棣說。

敵人知道毛澤民是毛澤東的弟弟,竟異想天開,妄圖誘迫他脫離中國共產黨。

“那是我的政治生命,不能脫黨!”毛澤民義正詞嚴地回擊。

1943年2月7日,共產黨人高登榜與林基路同一天被捕,關進了第四監(jiān)獄的同一間牢房。高登榜在回憶文章里這樣寫道:“剛關進四監(jiān)10號牢房時,林基路就對我們說:‘我們進監(jiān)獄了,大家都是共產黨員,要有組織,組織起來才有力量。’”

“林基路在《囚徒歌》中寫道:‘堅定信念,貞守立場!擲我們的頭顱,奠筑自由的金字塔,灑我們的熱血,染成紅旗,萬載飄揚!’吟誦這樣的詩句,令人心潮澎湃。血火淬煉的革命精神,穿越時空,輝映未來,永遠激勵著我們前進。”新疆大學校檔案館館長于付恩感慨萬千地說。

縱使皮開肉綻,遍體鱗傷,幾度死去活來,但中國共產黨人的意志如鋼,毫不動搖。敵人費盡心機,始終沒能從中國共產黨人口中得到所希望的一言半語,也沒有抓住一星半點“證據”。

1943年9月27日,窮兇極惡的敵人在獄中秘密地將陳潭秋、毛澤民、林基路殺害……

“革命理想高于天”。英烈們用生命詮釋了信仰信念的力量,用鮮血印證了共產黨人是用“特殊材料”制成的。他們以不怕犧牲、視死如歸的精神,為國家獨立、民族解放、人民幸福慷慨捐軀、舍生取義。

紅色基因永相傳

走出陳列館,沿陵園大道向東走,藍天之下、松柏之間,紀念廣場上的人民英雄紀念碑和一座座無聲的烈士墓碑顯得格外莊嚴而偉岸。

行至《紅色記憶》雕塑墻處,上面生動刻畫著新疆各族群眾和中國人民解放軍一起載歌載舞慶祝解放的場景。雕塑墻上端是代表社會各階層的五位典型人物的頭像,他們眼神充滿力量,表情依然堅定,代表著新疆各民族相處融洽、互幫互助。

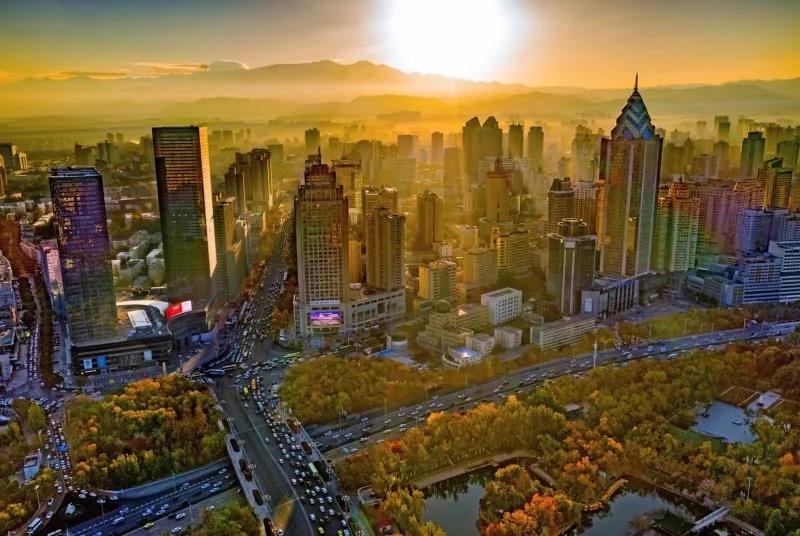

1949年9月25日,新疆和平解放。五星紅旗插到了天山南北和帕米爾高原,從此翻開了新疆歷史上嶄新的一頁。改革開放以來,特別是黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央出臺一系列特殊政策措施,舉全黨全國之力支持新疆發(fā)展。新時代黨的治疆方略在新疆大地的成功實踐,換來山歡水笑、海晏河清,天山南北氣象一新、各族人民福祉綿長。

我們足以告慰英烈,這盛世如你所愿。

今天的烏魯木齊烈士陵園不但是革命烈士長眠的圣地,也成為傳承紅色基因的陣地。

2013年,陳潭秋、毛澤民、杜重遠、林基路等烈士親屬來到這里參加祭奠儀式。毛澤東的孫子毛新宇接受采訪時表示:“要繼承先烈的遺志,更好地為邊疆、為新疆各族人民的幸福,貢獻我們的力量。”

“我們平均每年接待參觀祭掃人數50余萬人次,高峰期每天入園的人數在1萬人以上。”烏魯木齊市烈士陵園黨支部書記楊軍介紹。

為了讓更多市民參與到紅色文化的傳承中,從2017年暑期開始,烈士陵園面向社會公開招募志愿者,這一活動吸引了眾多中小學生。

烏魯木齊市第十五小學六年級學生耿梓馨就是小志愿者之一。“我們能擁有今天的美好生活,是無數革命先烈拋頭顱灑熱血換來的,我們要傳承革命精神,珍惜當下的幸福生活,好好學習,做一個對國家和社會有用的人。”耿梓馨說。