巴州黨委政法委“訪惠聚”工作紀實

11月中旬,記者來到巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣陽霞鎮博斯坦村,雖已立冬,但這里的秋天還沒走,棉桃朵朵,一片銀海;冬麥蔥郁,綠映條田;胡楊披金,層林盡染……目之所及,美如詩畫。

腳下有泥土,肩上有擔當。在這片希望的田野上,巴音郭楞蒙古自治州黨委政法委“訪惠聚”駐村工作隊(以下簡稱“工作隊”)奮斗耕耘了4年。

扶貧項目落地生根,惠民政策持續發力,2018年,博斯坦村232戶建檔立卡貧困戶全部脫貧,人均年收入由2016年的3750元增長到13172元。

交上脫貧攻堅成績單,又接過鄉村振興接力棒。推動就業,精準服務,探索善治,大家對美好生活的向往正一步步成為現實。

創業就業天地寬

村委會旁有一家“感恩理發店”,33歲的木沙·吾守爾是老板。如今生活好了,村民開始注重形象,小店生意紅火,每天進賬近300元。

店名有故事。7月初,木沙向“博斯坦村創業啟動基金”借款1萬元,工作隊和村兩委免費給他提供門面房、免收水電費。開業當天,他親手掛上特意定制的招牌,并宣布了“感恩計劃”:為全村老人和殘疾人免費理發。

“博斯坦村創業啟動基金”來自巴州黨委政法委機關黨員干部的愛心捐助,借款期限1年,不收利息,旨在激發貧困群眾內生動力,提升“造血”能力。截至目前,該基金已幫助5人實現了創業夢想。

有手藝的,靠手藝致富;沒手藝的,打工也能掙錢。第一書記、工作隊隊長張松扳著手指給記者細數:“春天育苗,夏天摘果菜、拔雜草,秋天拾棉花,冬天到企業務工。只要勤快,腰包肯定能鼓起來!”

5月,博斯坦村成立轉移就業工作站,探索“就地就近、轉移輸出、居家靈活”就業新路徑,一邊對接陽霞鎮勞務派遣公司,與有用工需求的企業簽訂定向勞務派遣協議;一邊收集有就業意愿的村民信息,幫助聯系工作崗位,并提供合同審核等服務。截至11月初,經工作站牽線搭橋,761人找到了“飯碗”,占全村有勞動能力人數的92.5%,確保每戶至少一人穩定就業。

努爾敦·艾買提9月底通過工作站接了個“大單”,帶著40多人上山撿石頭修防洪壩,15天掙了30多萬元。嘗到甜頭的努爾敦索性當起了勞務經紀人,組織村里的青壯勞力外出干工程,每人每天能掙三四百元。

貧困戶庫爾班·尕依提脫貧后,把自家的牛羊托管給合作社,再到合作社打工,每月有工資,年底還有分紅。

25畝麥田,每月只需花5天打理,其余時間到建筑工地當大工。亞森·司馬義不但把自己的“檔期”安排得很滿,還鼓勵妻子到鎮上的路通駕校當教練,兩口子月入過萬。他家120平方米的新房敞亮整潔,廚房里安有凈水器和液晶平板抽油煙機。亞森告訴記者,他是一名黨員,下一步,他想競選村干部,為鄉親們多做點事。

繡十字繡,開馕店,擺夜市……村民們掙錢的路子越走越廣。在這個人多地少、資源匱乏的村莊,“就業一人、致富一家、帶動一片”的效應正逐漸顯現。

工作隊計劃明年辦件大事:建成占地300畝、存欄5000頭肉牛的養殖小區,以產業帶動就業,促進村民穩定增收,增強發展后勁。

服務送到心坎上

11月10日,在村公共法律服務站,吾某向妻子鄭重承諾:“我保證再也不喝酒了。”

兩人一左一右拉著老黨員阿依孜姆罕·薩吾提的手,“沒有您,我們這個家就散了。”

吾某整日游手好閑,嗜酒如命,其妻不堪生活重負,提出離婚。阿依孜姆罕說和時對癥下藥:“喝酒傷身又費錢,吵架多了傷感情,夫妻同心才能把日子過好。”

吾某低頭認錯,兩人和好,打算一起去縣城打工。

工作隊在公共法律服務站專設“黨員說事點”,聘請6名德高望重的無職黨員輪流值班,發揮人熟地熟情況熟的優勢,化解群眾“鬧心事”。服務站內還有信訪接待室、人民調解室、法官工作室,構建人民調解、行政調解、司法調解“三調聯動”機制,確保“小事不出村,矛盾不上交”。

不久前,人民調解員柔鮮古麗·毛來科成功調解一起果園承包糾紛。

2019年12月,村民烏某將1.5畝果園轉包給鄰村的玉某,雙方約定費用為3500元,玉某先期支付了2500元。之后玉某一直沒去果園,烏某只好代為管護,今年8月又將果園轉包給本村另一村民。玉某得知后找烏某理論:要么交果園,要么還錢。

柔鮮古麗主持調解,先說“沒有播種就沒有收獲”的道理,再講《中華人民共和國物權法》中“不得對抗善意第三人”的條款。最終,玉某放棄果園,烏某扣除500元管護費,向其退還2000元。

工作隊將每月第一個星期六定為“法律宣傳咨詢日”,派駐法官和村法律顧問到村民夜校講法治課、解答法律疑問、提供法律援助,讓大家切實感受到“法在身邊”。

7月,村群眾工作站成立,開通民生熱線,24小時受理困難訴求,辦理民生事務,推行“一站式”“一條龍”服務。

歷時4個月,與10名債務人斗智斗勇,幫吾某追回12.8萬元欠款;查閱土地登記檔案,請相關部門實地測量,解決了困擾巴某多年的土地面積確認問題……今年以來,全村調處各類矛盾糾紛76起,解決困難訴求638件。

善治提振精氣神

“遵國法,守村規,公共財,不可毀;學科學,重教育,反邪教,不迷信……”11月12日上午,博斯坦村幼兒園大班的孩子們跟著老師一字一句認讀,目光專注,聲音朗朗。

這是工作隊編制的村規民約“三字經”,擺脫了以往村規民約生硬、枯燥的形式,讀著順口有趣,聽著易懂好記,內容涉及遵紀守法、科學發展、文明新風、道德禮儀、環境衛生等方面,緊貼農村生活,十分接地氣。

村規民約在制定過程中充分聽取民意、匯集民智。有的村民對環境治理提出意見,有的村民建議加強群防群治工作,這些都被編進了“三字經”——“講衛生,愛環境,亂堆占,不可為;村綜治,群防控,義勇為,不旁觀。”

從入耳入眼到入腦入心,村規民約“三字經”已成為村民自覺遵守的行為準則,悄然提升著鄉村的“顏值”和“氣質”。

走在村里,道路平坦、巷道規整、路燈明亮、樹木林立,家家戶戶房前屋后干干凈凈,院內住宅、菜園、棚圈分區合理,美麗鄉村初見雛形。

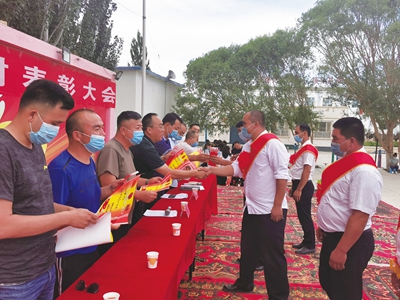

近年來,工作隊興建村民活動中心、健身廣場、圖書室和農家書屋,每周開展“國旗下宣講”,村干部講惠民政策,“四老”人員講家鄉變化,致富帶頭人講創業經歷,引導大家學習知識技能,形成文明健康、綠色環保的生活方式。

今年9月,18歲的美合日阿依·巴圖爾考取溫州大學,工作隊隊員敲鑼打鼓上門送錄取通知書、助學金。左鄰右舍羨慕不已,紛紛叮囑自家孩子:“好好學習,以后也要考大學!”

目前,博斯坦村適齡兒童入學入園率達100%。4人上內高班,25人就讀大學,成為全村的驕傲。

有人出去看世界,也有人回來反哺家鄉。7月,則萊罕·艾薩從江蘇淮陰師范學院畢業后回到博斯坦村,成為輪臺縣中學的一名化學老師。她這樣解釋自己的選擇:“從內初班到內高班,再到讀大學,我一直享受著國家教育惠民政策,是黨和政府培養了我。伯伯說,懂得感恩的人,才能走得更長遠。”

則萊罕口中的“伯伯”,是巴州黨委副書記、政法委書記,州人大常委會黨組書記俱偉。兩家2018年結為親戚以來,相互關心、相互幫助、親如一家。俱偉經常通過打電話、發微信、走訪探望等形式,了解則萊罕家的生產生活和她的學習情況,宣講黨的民族宗教政策,鼓勵則萊罕一家成為感黨恩、聽黨話、跟黨走的模范之家。則萊罕一家在俱偉的引導下,在村里時時走在前列、事事作好表率。

則萊罕上大學期間,每年利用寒暑假回家,帶領村民學習新疆“四史”,開辦“假期課堂”為孩子們輔導功課,并將自己在外求學的照片和視頻做成PPT,告訴大家“愛拼才會贏”。

走上講臺的第一天,則萊罕給自己定下目標:幫助更多的孩子懷揣知識走出鄉村,敢于擁有夢想、實踐夢想。